2015年の回顧「古田史学の会」編

今日は帰省の新幹線車中で書いています。2015年は激動と慟哭の年となりまし。心重いのですが、例年のように「古田史学の会」に関連した出来事について回顧します。

○古田武彦先生のご逝去(10月14日)

古田先生のご逝去はわたしたち古田学派や読者に激震をもたらしました。10月はわたしにとって慟哭の月となりました。享年89歳ですが、古田先生が敬愛された親鸞の没年齢と奇しくも同じ年齢です(親鸞は数え年で90歳没)。

○「古田史学の会」水野代表が退任

6月の会員総会で、「古田史学の会」創立以来20年にわたり代表を務められてきた水野孝夫さんが退任されました。後任としてわたしが代表を勤めさせていただくことになり、新たに正木裕さんが事務局長、竹村順弘さんが事務局次長に就任されました。小林副代表は留任され、新四役体制が確立しました。水野さんには顧問(全国世話人)として、引き続きご指導いただけることになりました。

○米田敏幸さんを迎え、記念講演会(6月21日)

6月の会員総会では庄内式土器の専門家、米田敏幸さんを講師に迎え、記念講演を行いました。正木さんも狗奴国に関する講演をされました。考古学者をお招きしての講演会は「古田史学の会」としては初めての試みです。今後も、日本古代史の関連諸分野の研究者を講演会にお招きしたいと考えています。

○『古代に真実を求めて』18集をリニューアル

明石書店より発行している会誌『古代に真実を求めて』を大幅にリニューアルし、『盗まれた「聖徳太子」伝承』として刊行しました。従来の応募原稿中心の編集から、毎号毎に特集を組み、それにふさわしい原稿を中心に編集することにしました。19集は「九州年号特集」を予定していましたが、急遽、「古田武彦先生追悼号」に変更し、編集作業中です。

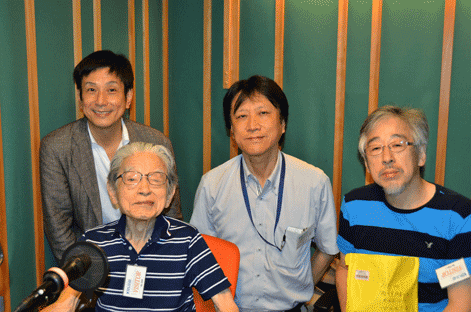

○『盗まれた「聖徳太子」伝承』刊行記念東京講演会開催(9月6日)

『盗まれた「聖徳太子」伝承』刊行を記念して、東京講演会を開催しました。会場は東京家政学院大学千代田キャンパスをお借りし、在京の友好団体「東京古田会」「多元的古代研究会」のご協力もいただき、成功裏に開催することができました。講師は正木さんとわたしが担当しました。プロジェクター映像を本格的に駆使するなど、新たな講演スタイルにも挑戦しました。

○メール配信事業「洛洛メール便」をスタート

ネット環境を利用して、ホームページに連載している「洛中洛外日記」や、ホームページには掲載しない「洛中洛外日記【号外】」を希望される会員に配信するサービスを4月から開始しました。配信作業は竹村事務局次長に担当していただきました。

○「古田史学の会facebook」を開設

「古田史学の会」の活動をよりビジュアルに発信するために、従来のホームページ(新・古代学の扉)とは別に「古田史学の会facebook」を開設しました。関西例会や遺跡巡りハイキングの写真や動画を掲載しています。これも竹村さんに担当していただいています。

更に、facebookを利用している会員間で「友達」として意見交換や情報発信も始まりました。わたしや正木さん、竹村さん、横田さん(「古田史学の会」インターネット事務局)、竹内さん(「古田史学の会・東海」会長)、そして会員の冨川けい子さんらが「友達」となって活発な情報発信・意見交換を行っています。

○「愛知サマーセミナー2015」で講義(7月19日、名古屋市)

愛知淑徳高でに開催された「愛知サマーセミナー2015」で、「古田史学の会・東海」の取り組みの一環として、わたしも講義しました(テーマ:教科書が書かない!日本古代史の真実とは!)。愛知県下の高校生だけでなく中学生も熱心に聴講されていました。子供たちに古田史学を紹介し、学問の方法を語ることは将来的にも貴重な取り組みです。

以上、2015年の「古田史学の会」の取り組みを思いつくままに記しました。