炭素14 年代測定法の原理と限界

―谷本茂さんからのメール―

「洛中洛外日記」3501で紹介した、浦野文孝さんの「箸墓は三〇〇年前後、ホケノ山は二七〇年前後:シンプルな根拠」(注)を読まれた谷本茂さん(『古代に真実を求めて』編集部)から次のメールが届きました。内容は理系研究者(京都大学工学部電子工学科卒)の視点で、炭素14年代測定法の限界を科学的に指摘したものです。当該部分を転載します。

【谷本茂さんからのメール(抜粋)】

〝非常に興味深い情報をご報告戴き、有難うございます。(中略)

浦野文孝さんの分析については、測定データから較正曲線(Intcal20)を使って実年代を求める方法において、年代較正ソフトOxCalを用いておられるのですが、その結果を利用するのは良いとしても、(厳密に評すれば)統計的推論法の基礎的な理解に若干不正確な部分があるようです。

それはともかく、大枠として、浦野氏の簡明な論理は、通説と同じデータに依拠しながら、通説の解釈の内部矛盾を鋭く指摘して、あっぱれですね!

土器形式による編年の論理的制約を認識しておられて、理系的論理思考ができる人なのだと感心しました。まぁ、元々の歴博や奈文研などの箸墓のC14測定データの解釈が曲解の類だったのですから、その欠点を簡明な論理で突いた点は、見事だと思います。いつまでも無理な解釈は維持できず、通説のメッキが剥げてきたということでしょうか…。

ちなみに、C14法で、実年代がピンポイント(例えば、±10年)で分かると考えるのは大きな誤解です。データの測定誤差および較正曲線の幅(統計的有意性の範囲)などを考慮すれば、どんなに条件の良い場合でも、約1世紀分の幅(±50年)がありますし、通常は±100年程度の精度(あるいは確度)のものなのです。

歴博の論文で、箸墓の築造時期が±10年の幅で特定されたというような記載もありましたが、明らかに較正曲線の読み取り結果の解釈の誤りです。測定論や統計的推論を知っているものからすれば、初歩的な解釈誤りでした。(現在はどう解釈されているのか知りませんが…)〟【転載終わり】

この谷本さんの指摘は全くその通りだと思います。わたしも現役時代に、化学製品の品質管理と検定業務の責任者をしていたことがありますが、製品の品質を精確に測定するためには、測定機器の精度や測定原理が測定目的に対して適切であることの確認は、基本中の基本です。

そうした意味からすると、炭素14年代測定法は100年単位のざっくりとした年代測定には科学的で優れた効果を期待できますが、10年単位の測定精度など原理的に望むべくもありません。言わば、1cm単位のメモリしかない定規で、1mmほどの砂粒の大きさを測れるのかというレベルの初歩的な問題です。

倭人伝に記載された「邪馬台国」(原文では邪馬壹国)を探るのであれば、例えば1mmほどの砂粒の大きさを測定するためには、せめて0.1mm単位、できれば0.01mm単位のメモリを持つ定規で測らなければならないように、較正曲線(intCAL)そのものが幅を持つ炭素14年代測定法ではなく、年輪年代測定法や年輪セルロース酸素同位体比測定法などに頼らざるを得ません。もちろんその場合でも、必要な測定条件・サンプリング環境(手法)が要求されます。(つづく)

(注)浦野文孝「箸墓は三〇〇年前後、ホケノ山は二七〇年前後:シンプルな根拠」『note』二〇二四年九月二日。

https://note.com/fumitaka_urano/n/n33c623b935b1

《以下、倉沢さんによる英訳》

‘Rakuchu Rakugai Diary’ 3502 July 4th,2025

The principles and limitations of carbon-14 dating method

―Email from Mr.Shigeru Tanimoto―

I received the following email from Mr.Shigeru Tanimoto (editor of ‘Seeking the Truth in Antiquity’), who read the article by Mr.Fumitaka Urano introduced in ‘Rakuchu Rakugai Diary’ 3501, titled ‘Hashihaka is around AD300, and Hokenoyama is around AD270: Simple Evidence’ (Note).

The content scientifically points out the limitations of the carbon-14 dating method from the perspective of a science researcher (a graduate of the Department of Electronic Engineering at Kyoto University, who has excelled at Hewlett-Packard and Agilent Technologies).

I will quote the relevant part.

【Email from Mr. Shigeru Tanimoto (excerpt)】

Thank you for providing very interesting information. (Omitted)

Regarding the analysis by Fumitaka Urano, although he uses the calibration curve (Intcal20) to obtain actual ages from measurement data with the age calibration software OxCal, while it is good to utilize those results, there seem to be some inaccuracies in his basic understanding of statistical inference (if evaluated strictly).

That aside, in broad terms, M.Urano’s concise logic is impressive as it sharply points out the internal contradictions of the conventional interpretation while relying on the same data as the mainstream view!

I was impressed that he recognized the logical constraints of dating based on pottery forms and that he was someone capable of scientific logical thinking.

Well, since the original interpretations of the C14 measurement data from historical museums and the Nara National Research Institute were somewhat distorted, I think it is impressive that the point that clearly pinpointed those shortcomings with straightforward logic.

Perhaps it means that we can no longer maintain unreasonable interpretations forever, and the veneer of common theory has begun to wear off…

By the way, it is a major misunderstanding to think that the actual age can be pinpointed (for example, ±10 years) using the C14 method.

Considering factors such as measurement errors in data and the range of calibration curves (statistically significant range), there is a width of about one century (±50 years) even under the best conditions, and typically the precision (or accuracy) is about ±100 years.

In the historical museum’s paper, there was a mention that the construction period of the Hashihaka Tomb was identified within a margin of ±10 years, but this is clearly an erroneous interpretation of the calibration curve reading results.

For those who are familiar with measurement theory and statistical inference, it was a basic interpretative error.

(I don’t know how it is currently interpreted, but…) [End of reproduction]

I completely agree with Mr.Tanimoto’s point.

During my active years, I was also responsible for quality control and testing operations of chemical products, and in order to accurately measure the quality of products, it is fundamental to confirm that the precision of measuring instruments and the measurement principles are appropriate for the purpose of measurement.

In that sense, carbon-14 dating can be expected to have a scientifically significant and excellent effect for rough dating on the order of hundreds of years, but it is fundamentally not possible to achieve measurement accuracy on the order of tens of years.

It’s a basic problem, so to speak, of whether you can measure the size of a grain of sand, which is about 1mm, with a ruler that only has markings at 1cm intervals.

If we are to investigate the “Yamatai(臺) Kingdom” (referred to as Yamawi (壹) Kingdom in the original text) as recorded in the “Chronicles of Japan,” we must rely on methods such as dendrochronology or the measurement of cellulose oxygen isotopes in tree rings, rather than the carbon-14 dating method, which has a wide calibration curve (intCAL).

Just as measuring a sand grain’s size, roughly 1mm, requires at least a ruler with divisions of 0.1mm, ideally 0.01mm, so too does our inquiry into Yamatai necessitate more precise methodologies.

Of course, even in that case, the required measurement conditions and sampling environment (methods) will be necessary. (to be continued)

(Note) Urano Fumitaka “Hashihaka is around AD300, Hokenoyama is around AD270: Simple Evidence” ‘note’ September 2, 2024.

https://note.com/fumitaka_urano/n/n33c623b935b1

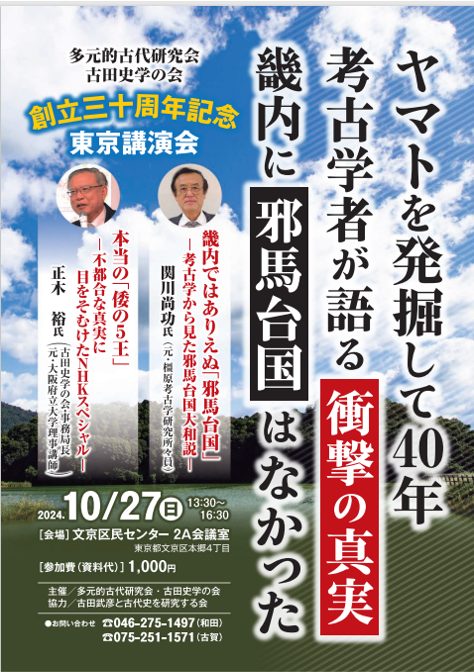

(Photos) A transcript of a lecture by Mr. Tanimoto and Koga published in “Criticism of Eastern Historical Sources – A Challenge from ‘Honest History'” (2001).

A transcript of the lecture held at the Asahi Shimbun building in Tokyo to commemorate the 30th anniversary of the publication of “There Was No ‘Yamataikoku'”.