「新年の読書」二冊目、

清水俊史『ブッダという男』(3)

清水俊史『ブッダという男』の購入動機は、倭国の仏教受容期研究で、仏典に見える女人救済思想と、「変成男子」という女性蔑視を前提とした救済方法の解釈が、現代日本人の価値観や男女平等主義に基づいていることに違和感を感じていたことにありました。たとえば仏教学の権威、中村元氏は、仏典に見える女人成仏における「変成男子」思想について次のように説明します。

〝それ(『勝鬘経』)は、釈尊の面前において国王の妃であった勝鬘婦人が、いろいろの問題について大乗の教えを説く、それにたいして釈尊はしばしば賞賛の言葉をはさみながら、その説法をそうだ、そうだと言って是認するという筋書きになっています。当時の世俗の女人の理想的な姿が『勝鬘経』のなかに示されています。(中略)

釈尊は彼女が未来に必ず仏となりうるものであることを預言します。〟※()内は古賀注。中村元『大乗仏典Ⅰ 初期の大乗経典』135~138頁(注①)

このように述べ、次の結論に至ります。

〝ここに注目すべきこととして、勝鬘婦人という女人が未来に仏となるのであって、「男子に生まれ変わって、のちに仏となる」ということは説かれていません。「変成男子」ということは説かれていないのです。「変成男子」ということは、しょせん仏教の一部の思想であったということがわかります。〟同150頁

この結論の前半部分は理解できますが、後半の〝「変成男子」ということは、しょせん仏教の一部の思想であった〟とするのは頷けません。なぜなら、少なからぬ仏典中に「変成男子」思想は見受けられるからです(注)。

そこで、ブッダ自身の女性観について初期仏典ではどのように記されているのか、『ブッダという男』「第6章 ブッダは男女平等を主張したのか」より転載します。

〝女性を蔑視するブッダ

初期仏典には、ブッダが女性を蔑視している資料が複数確認される。たとえば、一般男性と一般女性が次のように比較される。

(中略)

【質問者】「では、友、ゴータマよ、女たちは、何を欲求し、何を思念し、何を拠り所とし、何に執着し、何を完結とする者たちなのでしょうか。」

【ブッダ】「バラモンよ、女たちは、男を欲求し、着飾ることを思念し、子を拠り所とし、夫を共有する女(愛人)がいないことに執着し、〔家庭の〕支配権を完結とする者たちです。」 (『増支部』六集五二経)

同様の女性蔑視が、初期仏典のなかに満ちあふれている。女性が男性の所有物であるかのような発言や、直接的に女性を侮辱する発言がいたるところに確認される。

世の支配権が勢力である。所有物のうちで最上のものが女人である。怒りが世の刀錆である。盗賊が世の垢濁である。 (『相応部』一章八品七経)〟

女は怒りやすい。女は嫉妬深い。女は物惜しみをする。女は愚痴である。 (『増支部』四集八〇経)

世の女たちは誠に不実である。女たちには際限というものがない。すべてを喰らい尽くす火のように、執着し、傲慢だ。女たちを捨てて、私は出家しよう。遠離して修行するために。 (『ジャータカ』六一話)

このような蔑視発言は、女性に対してのみ向けられている。性別をもとに男性を蔑視するような発言は、初期仏典の中に存在しない。よって現代的な価値観からすれば、仏典に現れるブッダは、明確に女性差別者である。〟

何ともやりきれないような女性蔑視のブッダの発言ですが、同時に著者は「現代の我々が、二五〇〇年前に生きたブッダを女性差別者と指摘することはたやすい。だが、それは不公平な指摘でもある。そもそも古代インドにおいては、男女が同権であるというような意識はまったくなかった。初期仏典から導かれるブッダの女性観は、当時の一般社会におけるものと大差がない。」として、次いでその根拠を提示します。(つづく)

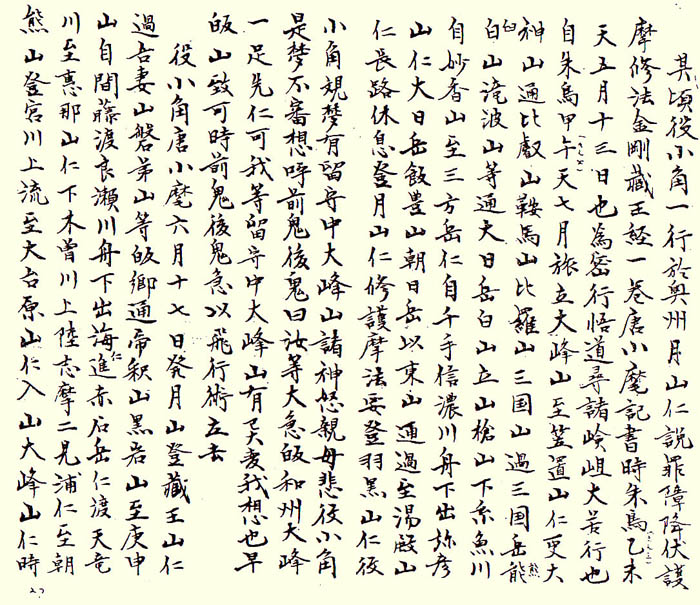

(注)今井俊圀「『トマスによる福音書』と『大乗仏典』 古田先生の批判に答えて」(『古田史学会報』74号、2006年)によれば、次の仏典中に「変成男子」思想がみえる。

○『大宝積経』唐の菩提流志訳。「彼女皆悉得男身」(大正新脩大蔵経巻十一、1~685頁)

○『大宝積経』北斉の那連提耶舎訳。「彼女皆悉得男身」(同、414頁)

○『大宝積経』唐の菩提流志訳。「成就八法當轉女身」「是浄信等五百童女人中壽盡。當捨女身生兜率陀天。」(同、626頁)

○『大方等大集経』北涼の曇無讖訳。「所將八萬四千亦轉女身得男子身」「尋轉女身得男子形」(大正新脩大蔵経巻十三、133頁・217頁)

○『大方等大集経』隋の那連提耶舎訳。「尋轉女身得男子身」(同、241頁)

○『道行般若経』「是優婆夷後當棄女人身。更受男子形却後當世阿閣佛刹。」(大正新脩大蔵経巻八、458頁)

※般若経のなかでも最も成立が早いとされる『道行般若経』はBC一世紀には南インドで成立していたとされている。

○『小品般若経』「八千頌般若経」の鳩摩羅什訳。「今轉女身得爲男子生阿佛土」(同、568頁)

○『大樹緊那羅王所問経』姚秦の鳩摩羅什訳。「轉捨女身成男子身」(大正新脩大蔵経巻十五、380~381頁)

○『佛説七女経』呉の支謙訳。「見七女化成男」(大正新脩大蔵経巻十四、909頁)

○『佛説龍施女経』呉の支謙訳。「女身則化成男子」(同、910頁)

○『佛説龍施菩薩本起経』西晋の竺法護訳。「變爲男子形」(同、911頁)

○『佛説無垢賢女経』西晋の竺法護訳。「便立佛前化成男子」(同、914頁)

○『佛説轉女身経』宋の曇摩蜜多訳。「速離女身疾成男子」(同、919頁)、「無垢光女女形即滅。變化成就相好莊嚴男子之身」(同、921頁)

○『順權方便経巻下』西晋の竺法護訳。「五百女人變爲男子」(同、930頁)

○『樂瓔珞莊嚴方便品経』姚秦の曇摩那舍訳。「及轉女身成男子身」(同、938頁)

○『佛説心明経』西晋の竺法護訳。「當轉女像得爲男子」(同、942頁)

○『佛説賢首経』西秦の聖堅訳。「可得離母人身。有一事行疾得男子」(同、943頁)

○『佛説長者法志妻経』訳者不明。「女心即解變爲男子」(同、945頁)

○『佛説堅固女経』隋の那連提那舍訳。「捨女人身得成男子」(同、948頁)

○『六十華厳』「六欲天中一切天女。皆捨女身悉爲男子」(大正新脩大蔵経巻九、606頁)。