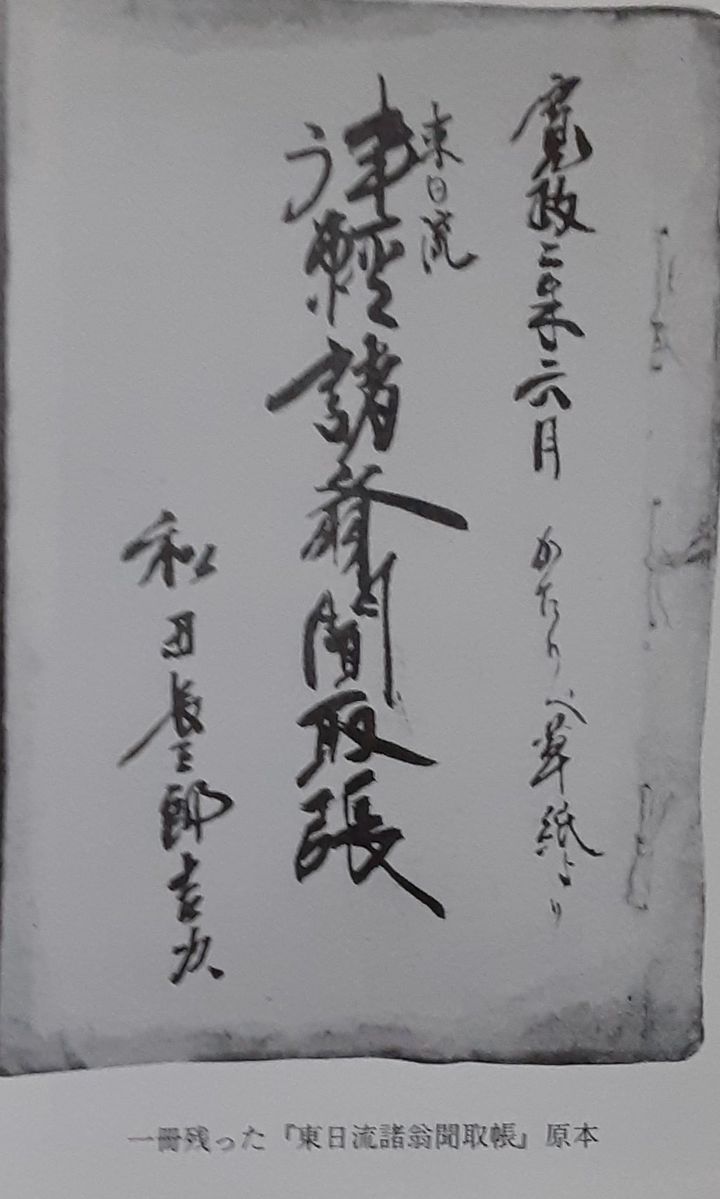

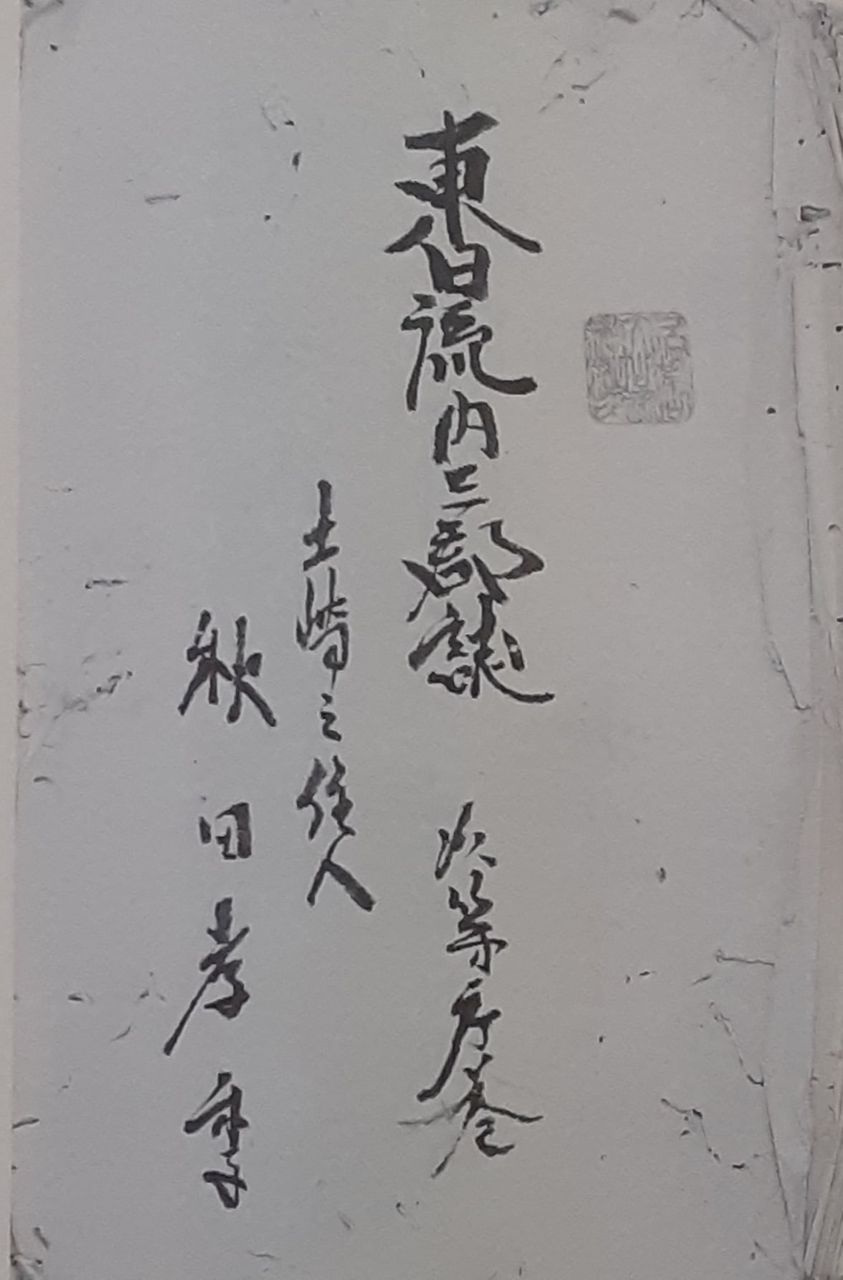

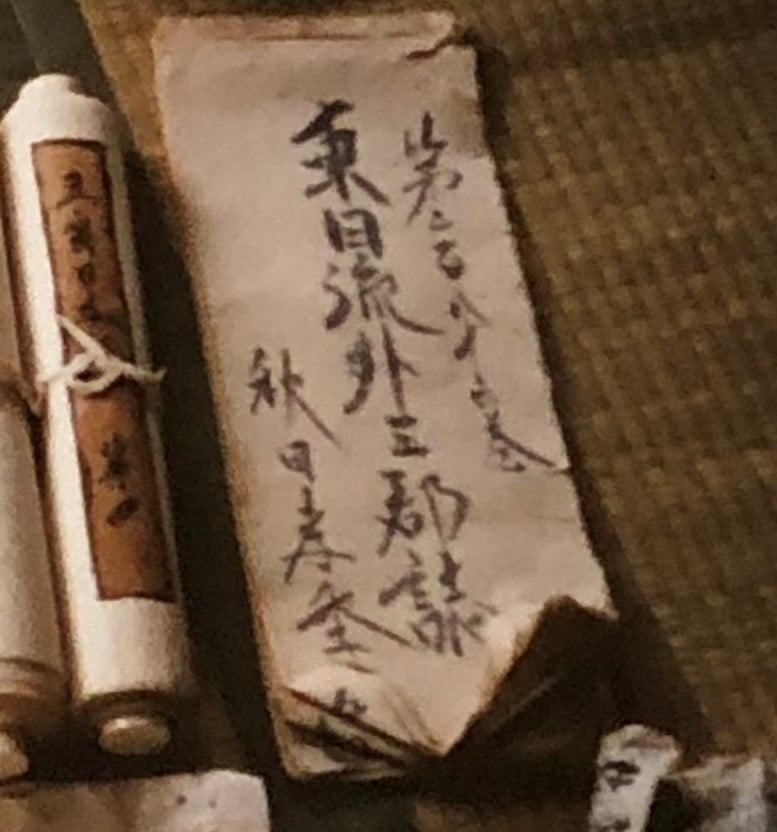

『東日流外三郡誌』真実の語り部(3)

「金光上人史料」発見のいきさつ

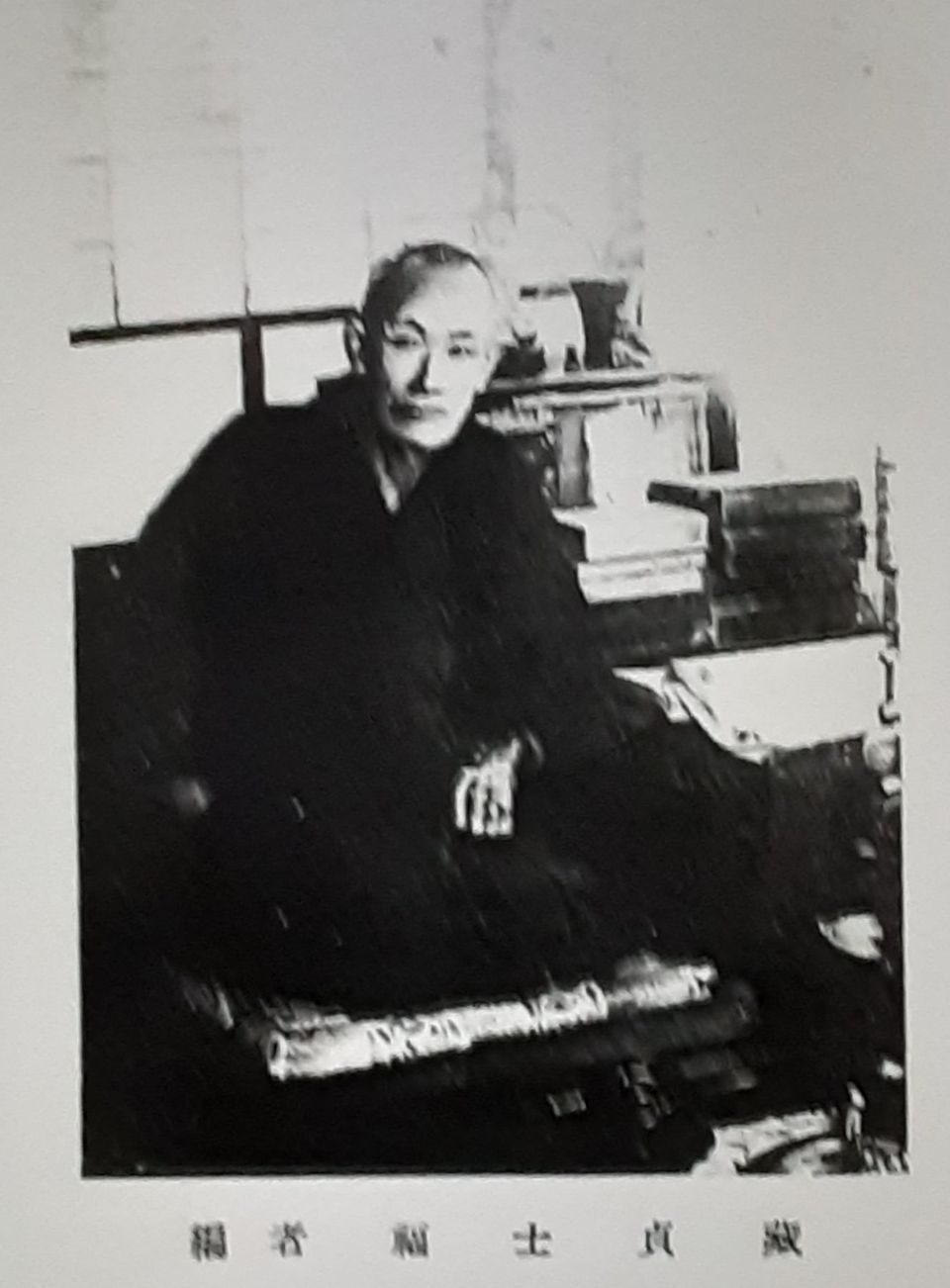

(佐藤堅瑞さん)

『東日流外三郡誌』が『市浦村史』資料編で紹介されるよりも早く、昭和二四年頃には当地の歴史研究者には和田家文書の存在が知られていました。そこで、当時のことを知っている人の証言を得るために、わたしたちは津軽半島各地を行脚しました。そしてようやく証言を得ることができました。1995年5月5日、青森県仏教会々長の佐藤堅瑞さん(柏村淨円寺住職。インタビュー当時、80歳)から次の証言をいただきました。その一部を抜粋して紹介します。全文は古田史学の会・HP「新・古代学の扉」に収録しています(注①)。

【以下、抜粋して転載】

インタビュー 和田家「金光上人史料」発見のいきさつ

佐藤堅瑞氏(西津軽郡柏村・淨円寺住職)に聞く

昭和二十年代、和田家文書が公開された当時のことを詳しく知る人は少なくなったが、故開米智鎧氏(飯詰・大泉寺住職)とともに和田家の金光上人史料を調査発表された青森県柏村淨円寺住職、佐藤堅瑞氏(八十才)に当時のことを語っていただいた。(中略)「正しいことの為には命を賭けてもかまわないのですよ。金光上人もそうされたのだから。」と、ご多忙にもかかわらず快くインタビューに応じていただいた。その概要を掲載する。(編集部)

――和田家文書との出会いや当時のことをお聞かせ下さい。

昭和二四年に洞窟から竹筒(経管)とか仏像が出て、すぐに五所川原で公開したのですが、借りて行ってそのまま返さない人もいましたし、行方不明になった遺物もありました。それから和田さんは貴重な資料が散逸するのを恐れて、ただ、いたずらに見せることを止められました。それ以来、来た人に「はい、どうぞ」と言って見せたり、洞窟に案内したりすることはしないようになりました。それは仕方がないことです。当時のことを知っている人は和田さんの気持ちはよく判ります。

金光上人の文書も後から作った偽作だと言う人がいますが、とんでもないことです。和田さんに作れるようなものではないですよ。どこから根拠があって、そういうことをおっしゃるのか、(中略)安本美典さんでしょうか、「需要と供給」だなんて言って、開米さんや藤本さんの要求にあわせて和田さんが書いたなどと、よくこんなことが言えますね。

――和田家文書にある『末法念仏独明抄』には法華経方便品などが巧みに引用されており、これなんか法華経の意味が理解できていないと、素人ではできない引用方法ですものね。

そうそう。だいたい、和田さんがいくら頭がいいか知らないが、金光上人が書いた『末法念仏独明抄』なんか名前は判っていたが、内容や巻数は誰も判らなかった。私は金光上人の研究を昭和十二年からやっていました。

それこそ五十年以上になりますが、日本全国探し回ったけど判らなかった。『末法念仏独明抄』一つとってみても、和田さんに書けるものではないですよ。

――内容も素晴らしいですからね。

素晴らしいですよ。私が一番最初に和田さんの金光上人関係資料を見たのは昭和三一年のことでしたが、だいたい和田さんそのものが、当時、金光上人のことを知らなかったですよ。

――御著書の『金光上人の研究』(注②)で和田家史料を紹介されたのもその頃ですね(脱稿は昭和三二年頃、発行は昭和三五年一月)。

そうそう。初めは和田さんは何も判らなかった。飯詰の大泉寺さん(開米智鎧氏)が和田家史料の役小角の調査中に「金光」を見て、はっと驚いたんですよ。それまでは和田さんも知らなかった。普通の浄土宗の僧侶も知らなかった時代ですから。私らも随分調べましたよ。お墓はあるのに事績が全く判らなかった。そんな時代でしたから、和田さんは金光上人が法然上人の直弟子だったなんて知らなかったし、ましてや『末法念仏独明抄』のことなんか知っているはずがない。学者でも書けるものではない。そういうものが七巻出てきたんです。

――和田さんの話しでは、昭和二二年夏に天井裏から文書が落ちてきて、その翌日に福士貞蔵さんらに見せたら、貴重な文書なので大事にしておくようにと言われたとのことです。その後、和田さんの近くの開米智鎧さんにも見せたということでした。開米さんは最初は役小角の史料を調査して、『飯詰村史』(昭和二四年編集完了、二六年発行)に掲載されていますね。

そうそう。それをやっていた時に偶然に史料中に金光上人のことが記されているのが見つかったんです。「六尺三寸四十貫、人の三倍力持ち、人の三倍賢くて、阿呆じゃなかろうかものもらい、朝から夜まで阿弥陀仏」という「阿呆歌」までがあったんです。日本中探しても誰も知らなかったことです。それで昭和十二年から金光上人のことを研究していた私が呼ばれたのです。開米さんとは親戚で仏教大学では先輩後輩の仲でしたから。「佐藤来い。こういうのが出て来たぞ」ということで行ったら、とにかくびっくりしましたね。洞窟が発見されたのが、昭和二四年七月でしたから、その後のことですね。

――佐藤さんも洞窟を見られたのですか。

そばまでは行きましたが、見ていません。

――開米さんは洞窟に入られたようですね。

そうかも知れない。洞窟の扉に書いてあった文字のことは教えてもらいました。とにかく、和田家は禅宗でしたが、亡くなった開米さんと和田さんは師弟の間柄でしたから。

――和田さんは忍海という法名をもらって、権律師の位だったと聞いています。偽作論者はこれもありそうもないことだと中傷していますが。

正式な師弟の関係を結んだかどうかは知りませんが、権律師は師弟の関係を結べばすぐに取れますからね。それでね、和田さんは飯詰の駅の通りに小さなお堂を建てましてね、浄土宗の衣着て、一番最下位(権律師)の衣着て、拝んでおったんです。衣は宗規で決っておりますから、「あれ、権律師の位を取ったんかな」と私はそばから見ておったんです。直接は聞いておりませんが、師弟の関係を結んで権律師の位を取ったと皆さんおっしゃっていました。

――それはいつ頃の話しでしょうか。

お寺建てたのは、洞窟から経管や仏像が出て、二~三年後のことですから昭和二十年代の後半だと思います。

――佐藤さんが見られた和田家文書はどのようなものでしょうか。

淨円寺関係のものや金光上人関係のものです。

――量はどのくらいあったのでしょうか。

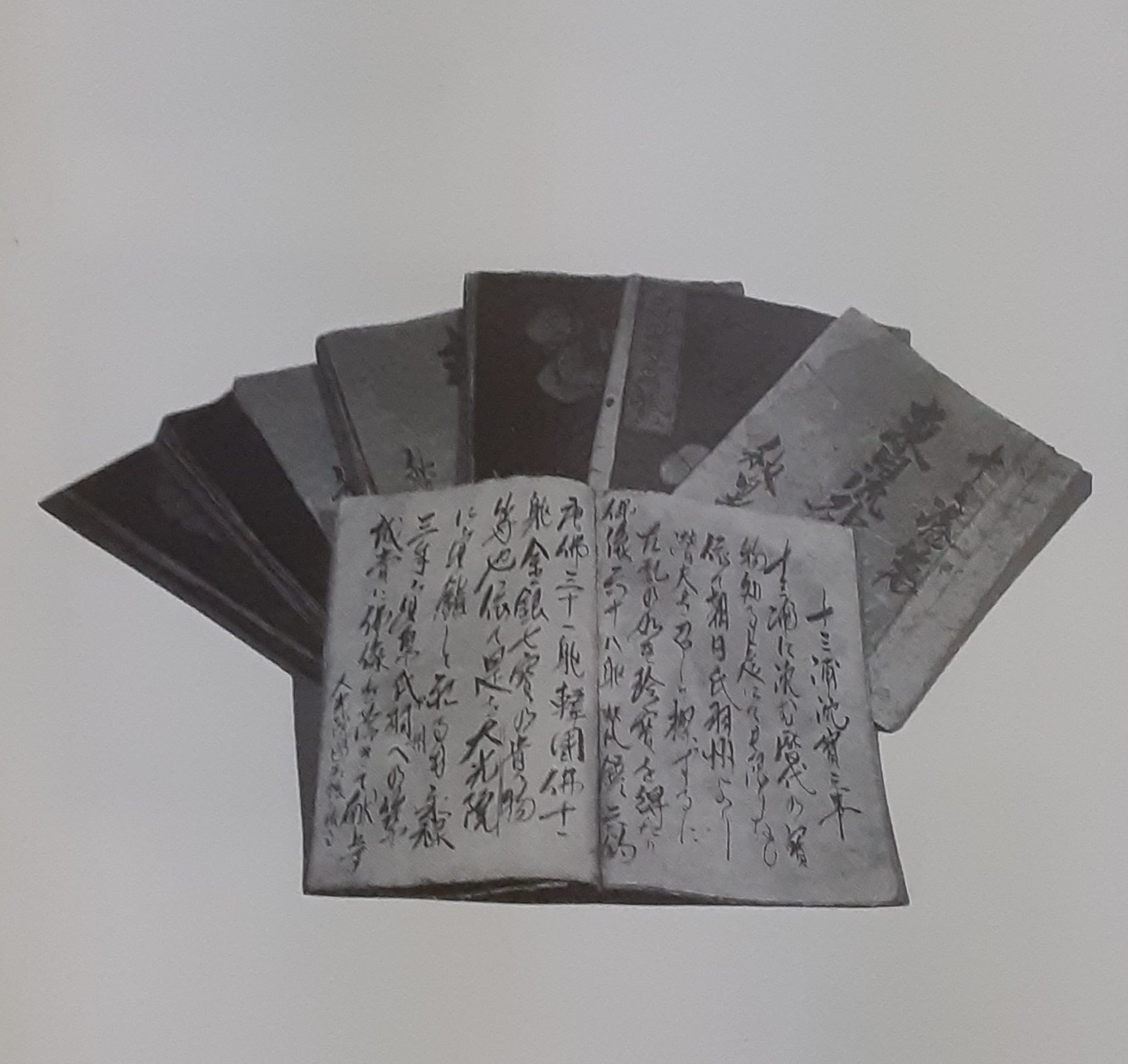

あのね、長持ちというのでしょうかタンスのようなものに、この位の(両手を広げながら)ものに、束になったものや巻いたものが入っておりました。和田さんの話では、紙がくっついてしまっているので、一枚一枚離してからでないと見せられないということで、金光上人のものを探してくれと言っても、「これもそうだべ、これもそうだべ」とちょいちょい持って来てくれました。大泉寺さんは私よりもっと見ているはずです。

――和田さんの話しでは、当時、文書を写させてくれということで多くの人が来て、写していったそうです。(中略)それらがあちこちに出回っているようです。

そういうことはあるかも知れません。金光上人史料も同じ様なものがたくさんありましたから。

――和田さんと古文書の筆跡が似ていると偽作論者は言っていますが。

私の孫じいさん(曾祖父)が書いたものと私の筆跡はそっくりです。昔は親の字を子供がお手本にしてそのまま書くんですよ。似ててあたりまえなんです。

――親鸞と弟子の筆跡が似ているということもありますからね。

そうなんです。心魂込めて師が書いたものは、そのまま弟子が受け継ぐというのが、何よりも師弟の関係の結び付きだったんですから、昔は。似るのが当り前なんです。偽物だと言う人はもう少し内容をきちんと調べてほしいですね。文書に出て来る熟語やなんか和田さんに書けるものではありません。仮に誰かの模写であったとしても模写と偽作は違いますから。

和田さんが偽作したとか、総本山知恩院の大僧正まで騙されているとか、普通言うべきことではないですよ。常識が疑われます。

――当時の関係者、福士貞蔵氏、奥田順蔵氏や開米智鎧さんなどがお亡くなりになっておられますので、佐藤さんの御証言は大変貴重なものです。本日はどうもありがとうございました。〔質問者は古賀〕

【転載、おわり】

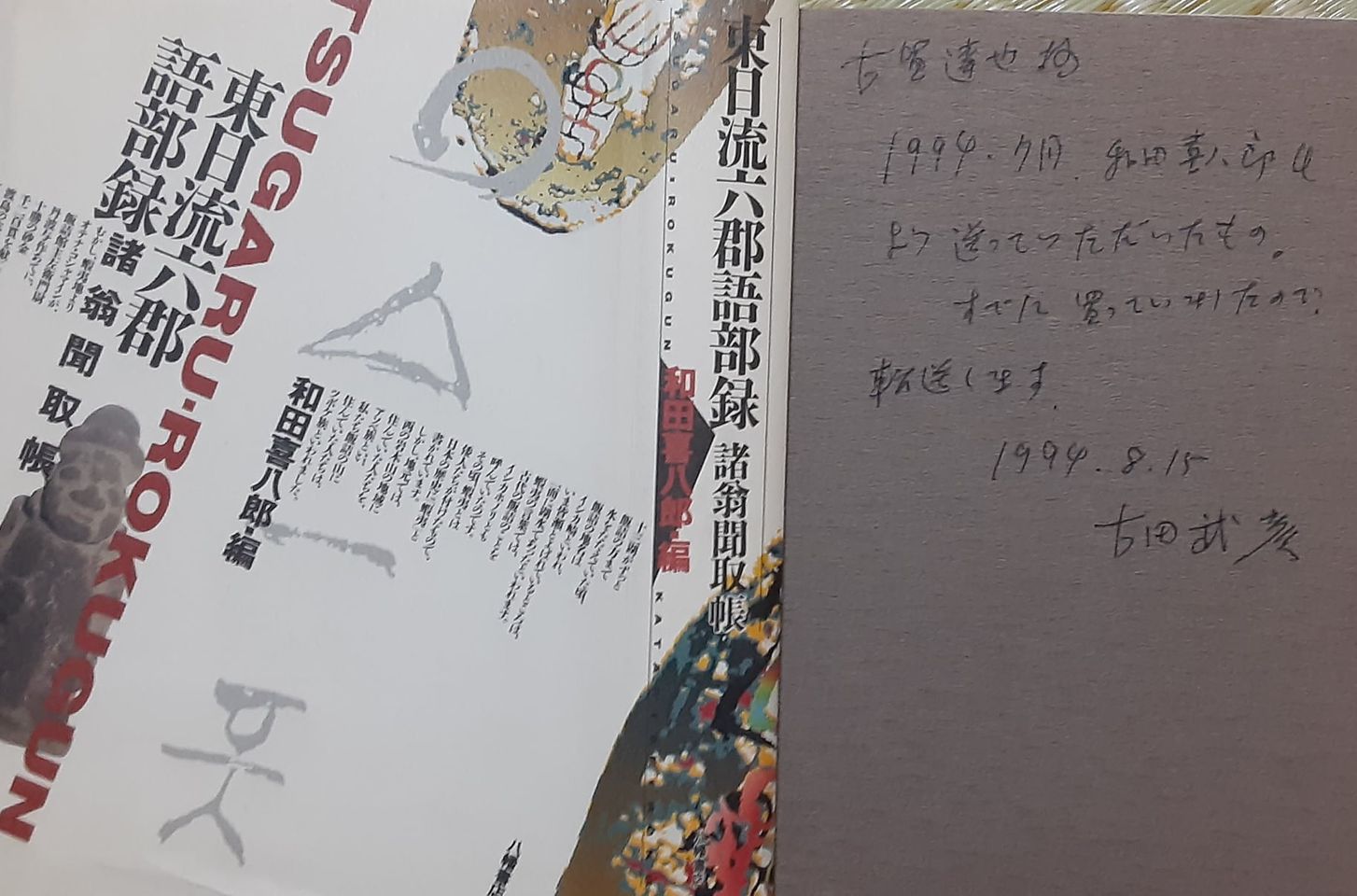

このインタビューは、1995年5月の連休に「古田史学の会・北海道」会員の皆さんと西津軽郡柏村淨円寺を訪問したときに行ったものです。一週間にわたる調査旅行でしたので多くの収穫に恵まれました。インタビューの前日には、昭和五十年頃に和田家文書のなかでも代表的な文書である『東日流外三郡誌』を『市浦村史』資料編として世に出されるに至った和田家内の状況について、和田喜八郎さんのご長女、和田章子(わだ・ふみこ)さんの証言が得られました。(つづく)

(注)

①「インタビュー 和田家「金光上人史料」発見のいきさつ 佐藤堅瑞氏(西津軽郡柏村・淨円寺住職)に聞く」『古田史学会報』7号、1995年6月。

http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou/kaihou07.html

②佐藤堅瑞『金光上人の研究』昭和三五年(1960年)。

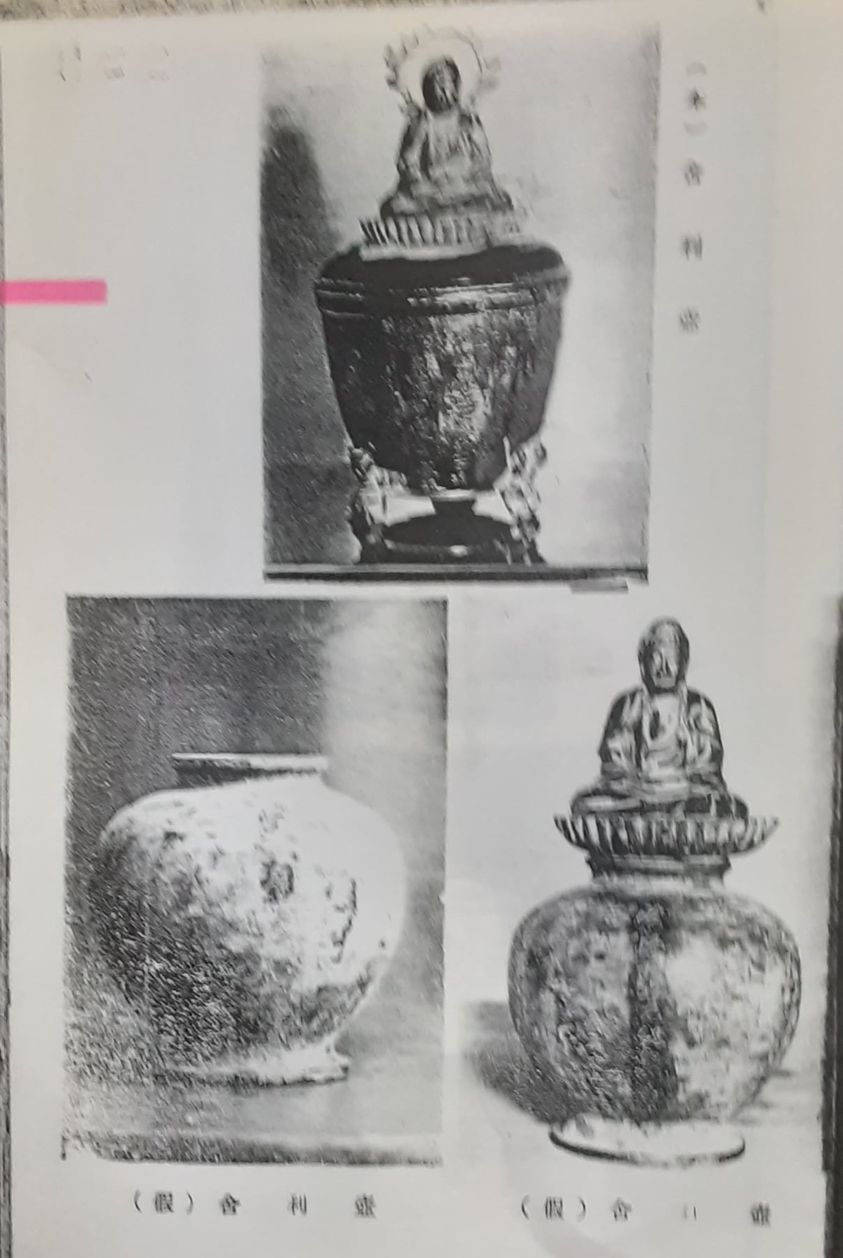

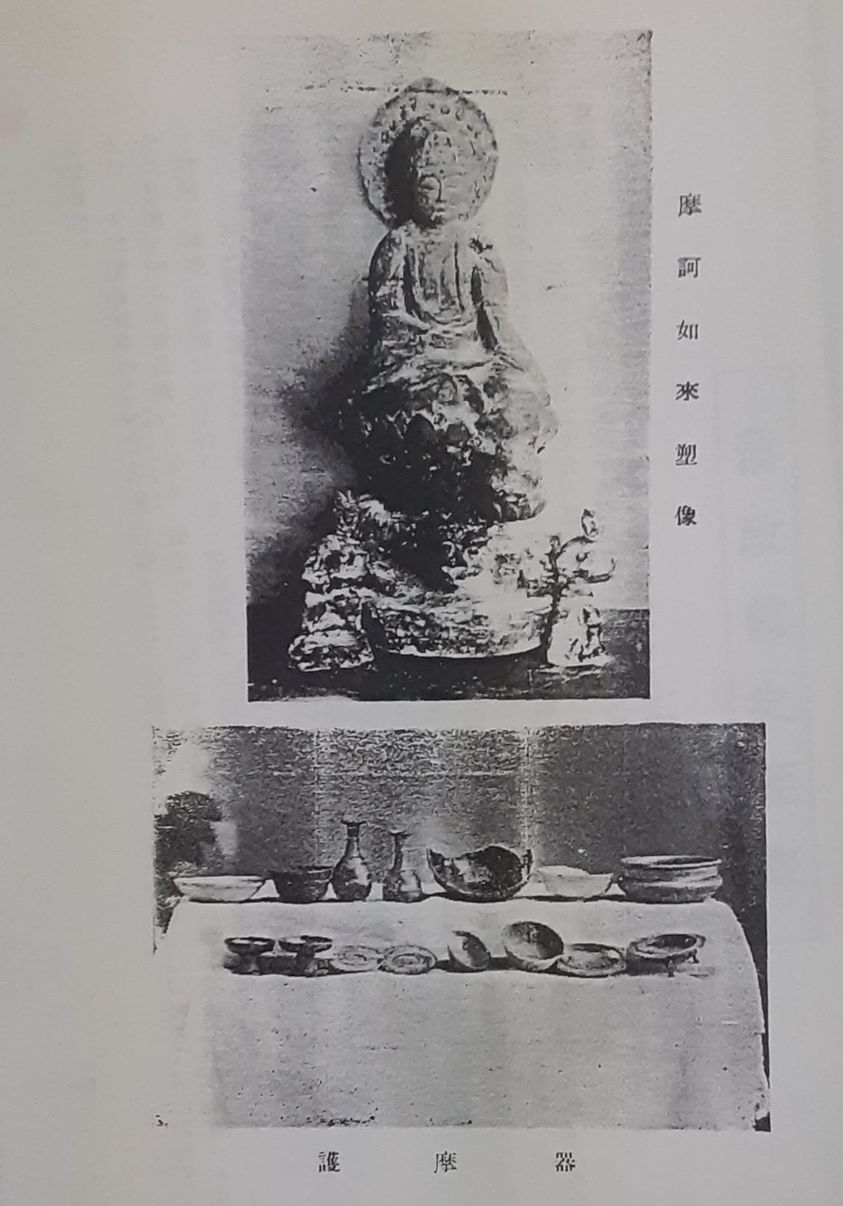

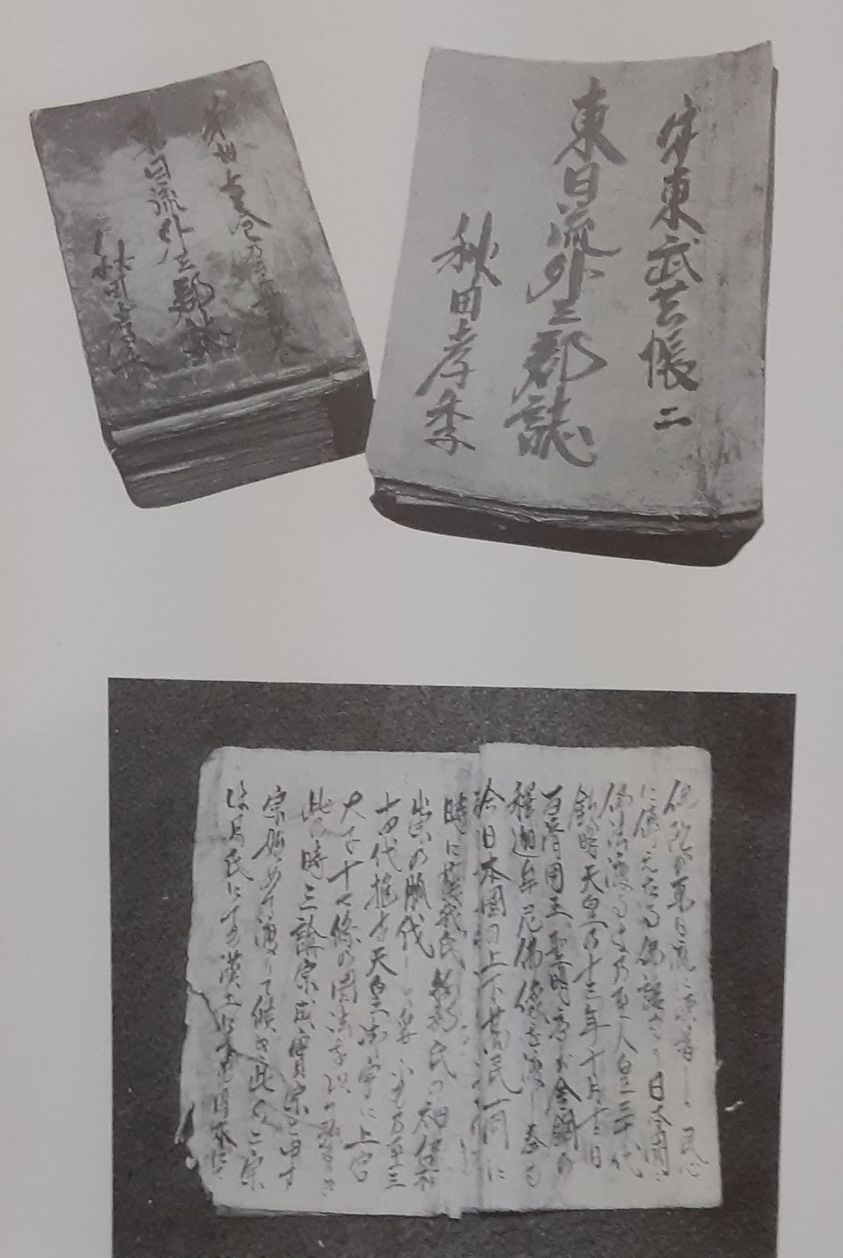

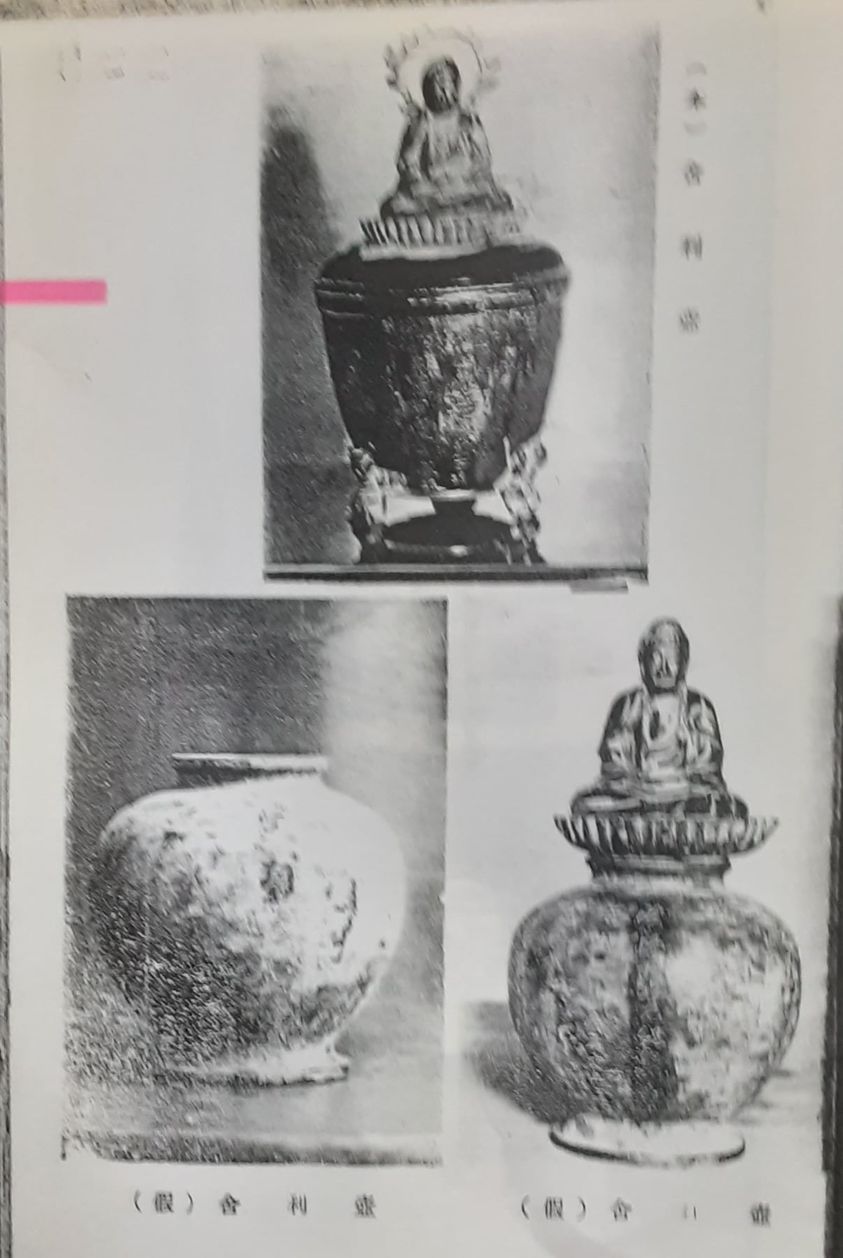

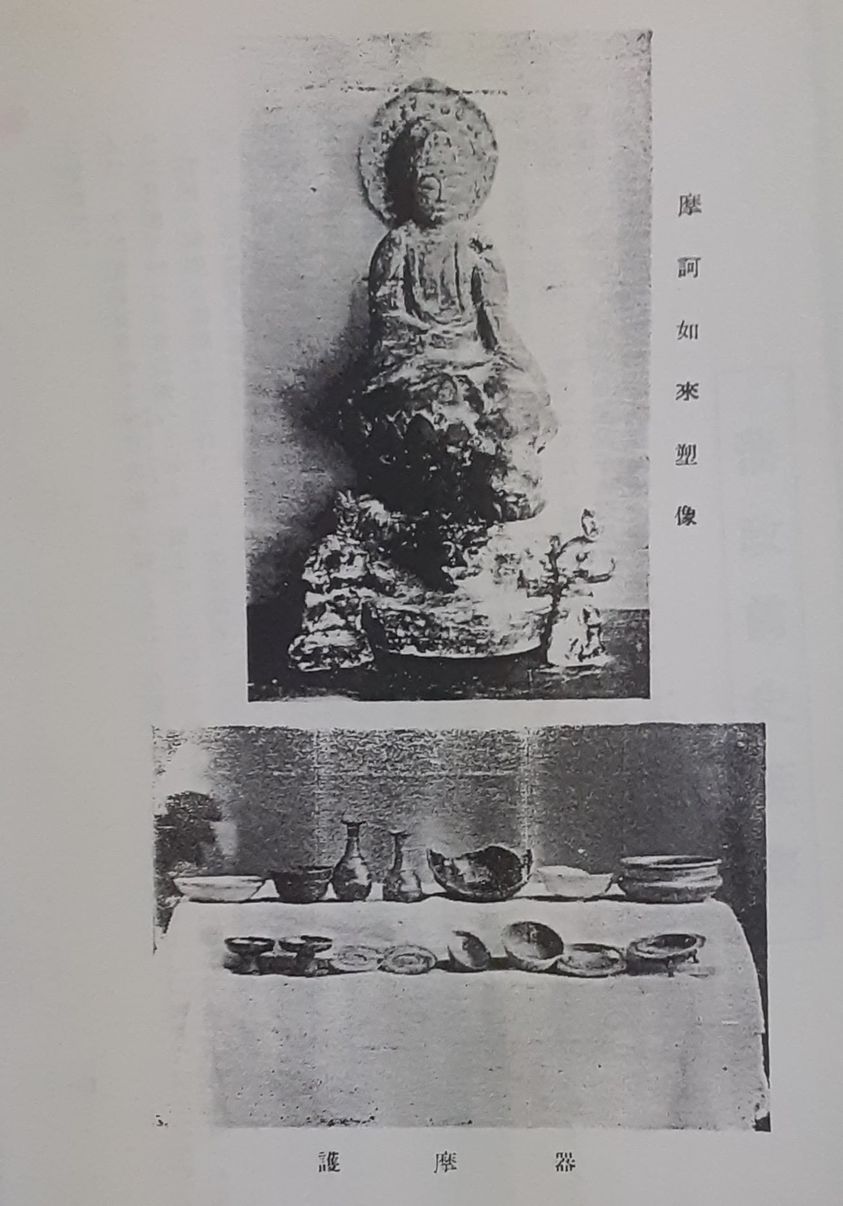

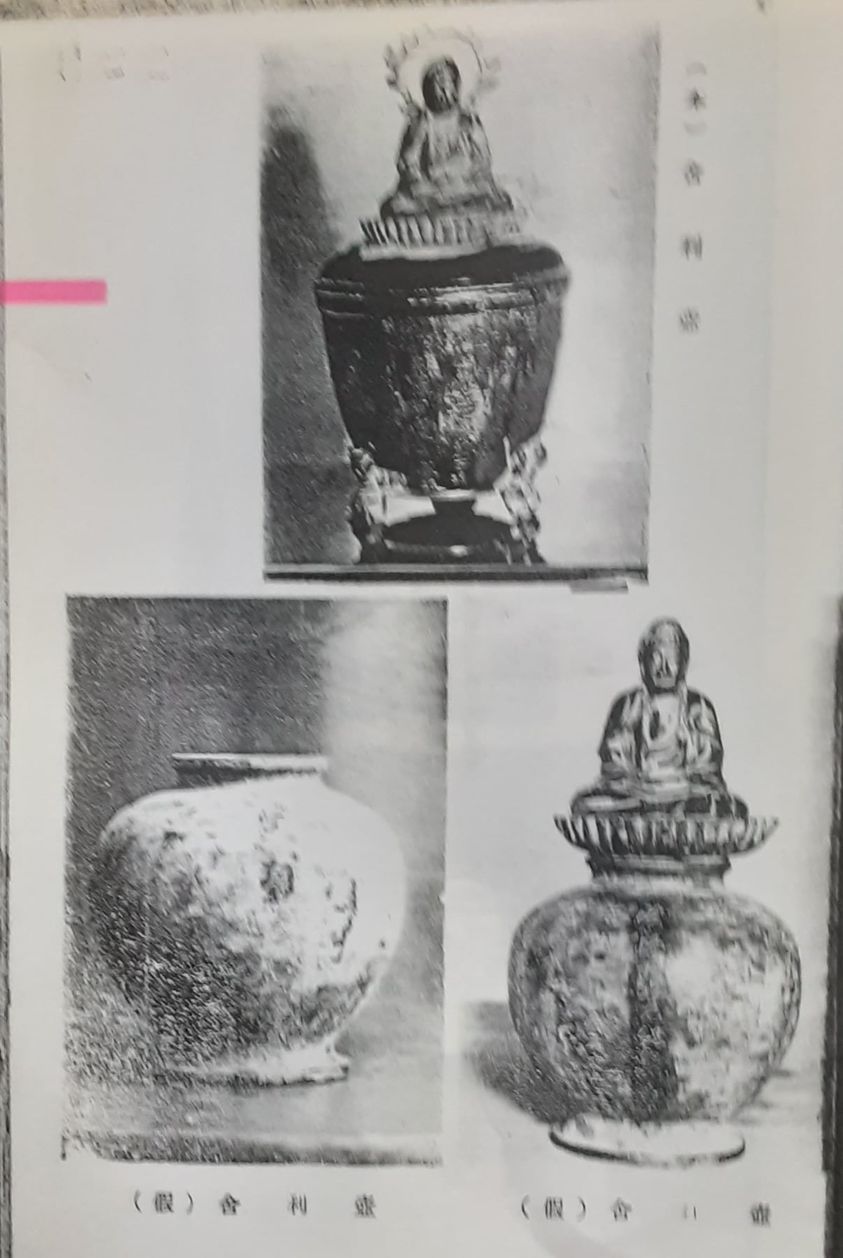

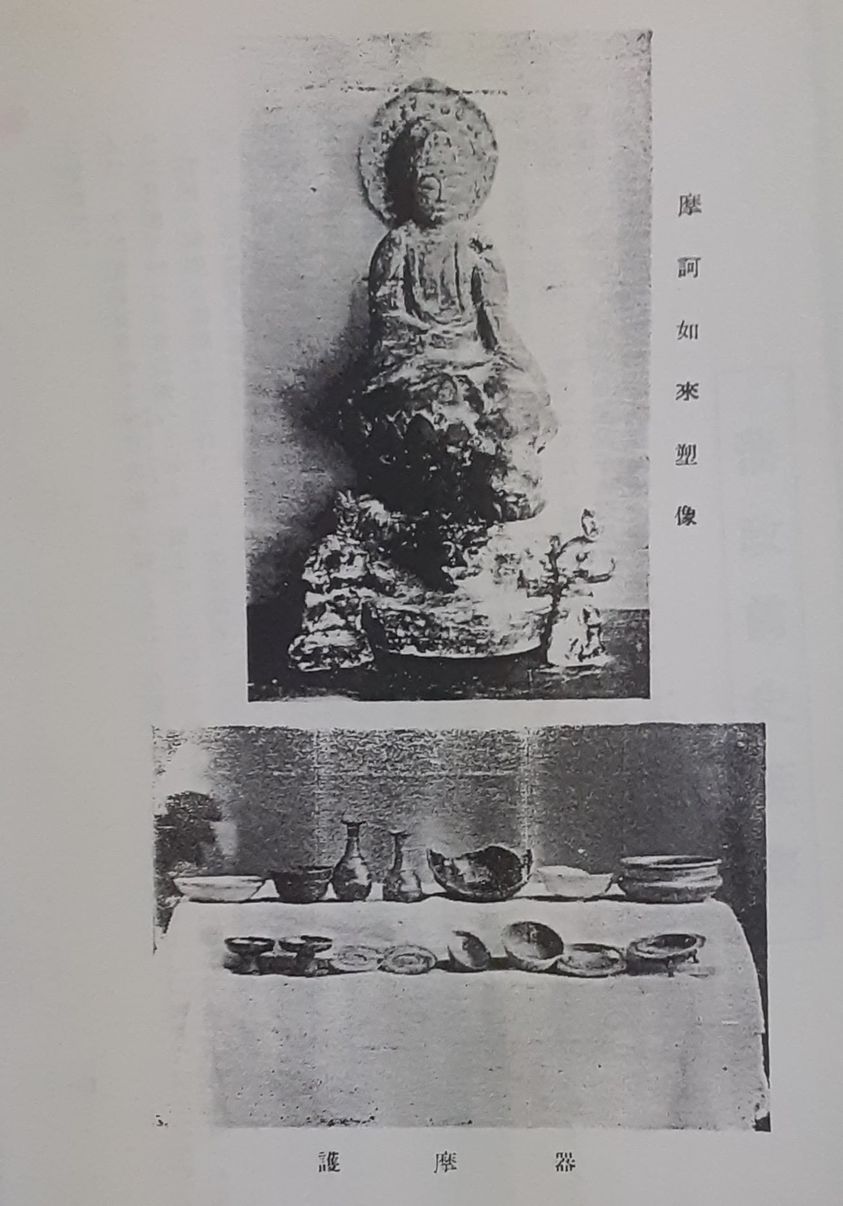

【写真】飯詰村史(昭和24年編集)と同誌に掲載されている和田家が山中から発見した仏像・仏具・舎利壺。

和田家が山中から発見した仏像・仏具・舎利壺

和田家が山中から発見した仏像

飯詰村史(昭和24年編集)