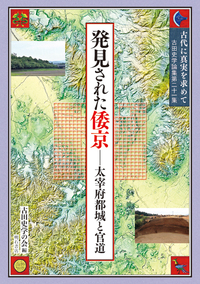

『発見された倭京 太宰府都城と官道』発刊

「古田史学の会」の会誌『古代に真実を求めて』21集『発見された倭京 太宰府都城と官道』が明石書店から発刊されました。「古田史学の会」2017年度賛助会員へは明石書店から順次発送されますので、しばらくお待ちください。一般会員は書店やアマゾンでお取り寄せください。「古田史学の会」でも会員特価販売しますので、注文方法等については『古田史学会報』4月号をご参照ください。

ご参考までに、同書「巻頭言」を転載します。

〔巻頭言〕

真実は頑固である

古田史学の会・代表 古賀達也

「真実は頑固である」。恩師、古田武彦先生が生前に語っておられた言葉だ。その意味するところは明確である。いかなる権力者であっても、あるいは学界の権威とされる学者であろうとも、歴史の真実を隠し通すことはできない。失われたかに見える歴史の真実は、姿や場所を変えながらも、時を得て、人々の眼前に復活する。古田先生はかたくそう信じておられた。わたしも信じている。

たとえば、『日本書紀』。養老四年(七二〇)に近畿天皇家が自らの歴史的正統性を宣言した「史書」だ。いわく、わが王朝は天孫降臨に淵源を持ち、初代の神武天皇は奈良の橿原宮で天下に君臨した、とする。しかし、その内実は先在した九州王朝(倭国)の存在を隠し、自らが神代の時代から日本列島内唯一無二の王朝であるという歴史造作の「史書」であった。この歴史の真実を隠蔽した「史書」の目的は達成されたかに見えた。その歴史観が千数百年の永きにわたり日本古代史の「真実」とされてきたからだ。

それでも、真実は頑固である。古田武彦という希代の歴史学者の登場により、『日本書紀』が隠し通そうとした九州王朝(倭国)の真実の姿が明らかにされたのである。そして、古田先生が没した翌年の二〇一六年、九州王朝の都(太宰府)を防衛する巨大羅城(筑紫土塁)がその片鱗を現した。当地では平野部を横断する水城、国内最大の山城である大野城を始め基肄城や阿志岐山城の存在が知られていた。いずれも太宰府防衛のための軍事施設である。これだけの巨大防衛施設群に囲まれた都城は、日本列島内では太宰府だけだ。もちろん、近畿天皇家が居した大和からは、このような巨大防衛施設は発見されていない。太宰府が九州王朝(倭国)の首都であることを、これら巨大遺跡は示し続けていたのだ。そして今回の筑紫土塁の出現は、歴史の真実を隠し通すことは不可能であることを改めて示したものといえよう。

他方、人間はときに愚かである。九州王朝実在の歴史的証言者たる筑紫土塁は、こともあろうに九州王朝の末裔ともいえる当地の行政(筑紫野市)により破壊される運命となった。わたしたちは歴史の証言者(筑紫土塁)を護ることができなかった。真実を愛する後世の人々に対して、このことをわたしたちの世代は恥じねばならず、土塁を築いた古代の筑紫の人々に対して詫びなければならない。無念である。

しかし、それでもいう。真実は頑固である。破壊された筑紫土塁になり代わって、その存在と土塁が護ろうとした九州王朝(倭国)の都、太宰府都城の真実を解明し、後世に語り継ぐべく、一冊の書籍をわたしたちは世に残した。それが本書『発見された倭京 太宰府都城と官道』である。本書には「古田史学の会」の研究者により著された「太宰府新論」とも言うべき論稿を収録した。それは従来の大和朝廷支配下の一地方都市としての「大宰府」論ではない。日本列島の代表者として紀元前から七世紀末まで中国の歴代王朝と交流した九州王朝(倭国)の首都としての太宰府の真実を明らかにするべく著された研究論文群である。

更に、その太宰府を起点として全国に張り巡らされた官道に関する先駆的かつ秀逸の論稿も収録し得た。これら多元的古代官道研究の進展により、九州王朝研究の裾野は広がりを持ち、その権力範囲や統治機構についても立体的に把握することが可能となるであろう。

この真実の歴史の証言である一冊を、現代と後世の古代史ファンと研究者に贈りたい。そして、「真実は頑固である」との古田武彦先生の言葉が“嘘”ではなかったことを読者は知るであろう。わたしたち多元史観・古田学派の研究者は、これからも真実に頑固であり続けたいと願っている。(平成三十年一月二八日、筆了)

〔追補〕「太宰府」の表記については、現地地名の「太宰府」と『日本書紀』の「大宰府」があるが、本書においては、どちらの表記を使用するかは各執筆者の判断に委ねた。古田学派としては、古田武彦氏の使用例に倣い、九州王朝(倭国)の都を意味する場合は「太宰府」を用いることが慣例である。