『東日流外三郡誌』、「寛政宝剣額」の発見(2)

『東日流外三郡誌』の編著者、秋田孝季(あきた・たかすえ)の名前が記された「寛政宝剣額」を探し求めて、古田先生と二人で津軽の五所川原市を訪れたのは1994年5月5日のことでした。そして、市浦村役場の成田義正さんのご協力を得て、「宝剣額」が同村教育委員会で保管していることをつきとめ、ガラスケースの中に納められていた「宝剣額」とようやく対面することができました。

その「宝剣額」の実見調査に基づく古田先生の所見が『古田史学会報』創刊号に報告(注①)されています。次の通りです。

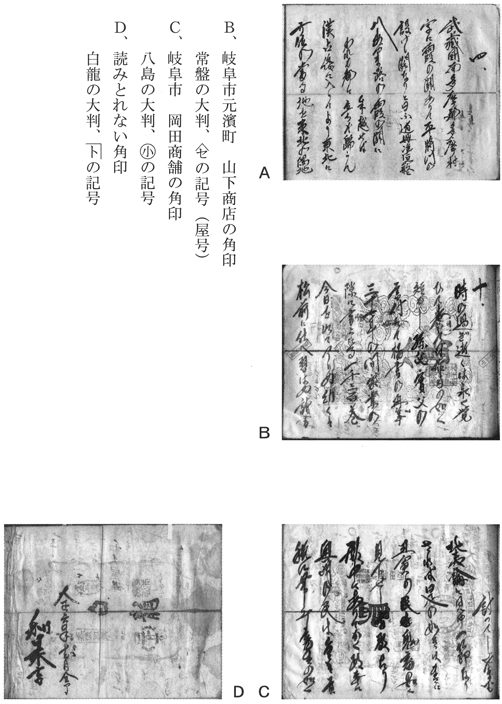

〝「新しい段階」は、一枚の奉納額によって導入された。長さ、約七十センチ、幅、約三十三センチ、厚さ、約三・四センチの木板だ。その中央には、二振りの矛状鉄剣(宝剣)が打ちつけられている。長さ、約四八・五センチ。

その周辺の文字は、次のようである。

「(向って右側)

奉納御神前 日枝神社

(下部署名)

土崎住

秋田孝季

飯積住

和田長三郎

(向って左側)

寛政元年酉八月□日 東日流外三郡誌 (右行)筆起(左行)爲完結」(後略)〟『古田史学会報』創刊号

後日、古田先生は「宝剣額」を市浦村からお借りして、昭和薬科大学で木材部分の顕微鏡写真撮影、東北大学金属研究所にて金属部分の検査を実施されました。その検査結果については後述します。

このように徹底した学術調査が実施されました。しかし、偽作論者たちによる〝反論〟、たとえば「宝剣額は和田喜八郎氏による偽造」、あるいは「別の所にあった宝剣額を盗んで、文面を書き換えた」などの中傷が予想されたので、「宝剣額」が昔(例えば戦前)から山王日吉神社に奉納されていたことを知っている当地のご老人の証言を得るために、それこそ津軽半島を駆け巡りました。そして、ついに青山兼四郎さん(当時72歳、中里町)の証言を得ることができたのです。次の通りです。

〝青山兼四郎氏、七二歳。地元で建築関係の仕事に携わられておられ、郷土史にも詳しい方だ。青山氏の証言によれば次の通りだ(ビデオに収録。後日、手紙で再確認)。

①この額は山王日吉神社に掲げられていたものである。子供の頃から見て知っていた。

②昭和二八年秋頃、市浦村の財産区調査により測量を行ったが、自分以外にも調査関係者がこの額を見ている。存命の者もいる。

③当時、関係者の間でも大変古い貴重な額であることが話題になった。

④「日枝神社」「秋田孝季」という字が書かれていたことは、はっきりと覚えている。〟『古田史学会報』創刊号(注②)

青山さんには詳細な事実関係等について、『古田史学会報』(注③)にも寄稿していただきました。

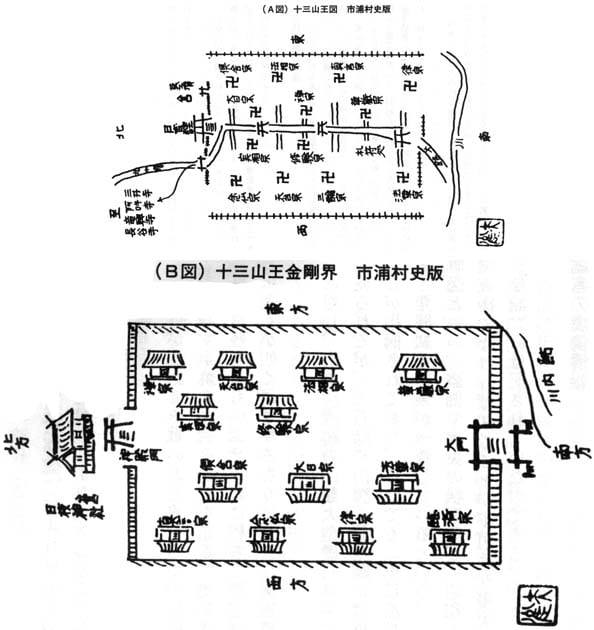

古田先生とわたしは、津軽の古老達の証言を求める調査旅行を翌年以降も続けました。その結果、山王日吉神社宮司の松橋徳夫さん、市浦村元村長の白川治三郎さん(『東日流外三郡誌』や「宝剣額」写真を収録した『市浦村史』発刊時の村長)、青森県仏教会々長の佐藤堅瑞さん(柏村・浄円寺住職)ら当地有力者による貴重な証言を次々と得ることができました。(つづく)

(注)

①古田武彦「決定的一級史料の出現 ―「寛政奉納額」の「発見」によって東日流外三郡誌「偽書説」は消滅した―」『古田史学会報』創刊号、1994年6月。

http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou/furuta01.html

②古賀達也「特集/和田家文書 秋田孝季奉納額の「発見」 「和田家文書」現地調査報告」『古田史学会報』創刊号、1994年6月

http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou/koga01.html

③青山兼四郎「『東日流外三郡誌』は偽書ではない ―青森県古代・中世史の真実を解く鍵―」『古田史学会報』6号、1995年4月。

http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou/tugaru06.html