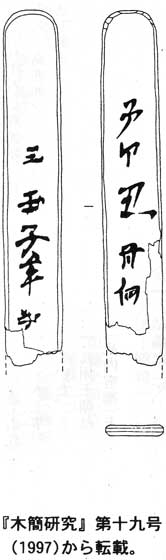

実見、「三壬子年」木簡

第69話で紹介しました「三壬子年」木簡を、本日見てきました。古田先生等5名で、神戸市にある兵庫県の埋蔵文化財調査事務所へ行き、同木簡を1時間半にわたりしっかりと見てきました。もちろん、最大の観察点は「三」と読まれた字です。結論から言いますと、この字はやはり「元」と読まざるを得ない、ということでした。

ちょっと見た感じでは「三」とも読めそうなのですが、詳細に観察した結果、次の理由から「元」であると判断しました。

1.第三画の右端が「三」とすれば極端に上に跳ねています。木目に沿った墨の滲みかとも思われましたが、そうではなく明確に上に跳ね上げられていました。そして下には滲みがありません。これが「元」である最大の根拠と言えます。

2.第三画の真ん中付近が切れていました。赤外線写真も撮影して確認しましたが、肉眼同様やはり切れていました(大下隆司さん撮影)。従って、「三」よりも「元」に近い。

3.第三画が第一画と第二画に比べて薄く、とぎれとぎれになっています。更に、左から右に引いたのであれば、書き始めの左側が濃くなるはずなのに、実際は逆で、右側の方が濃くなっています。これは、右側と左側が別々に書かれた痕跡と思われます。

4.木目により表面に凹凸があるのですが、第三画の左側は木目による突起の右斜面に墨が多く残っていました。これは、右(中央)から左へ線を書いた場合に起きる現象です。従って、第三画の左半分は、右から左に書かれた「元」の字の第三画に相当することになります。

5.第三画右側に第二画から下ろしたとみられる墨の痕跡がわずかに認められました。これは「元」の第四画の初め部分と思われます。

以上の理由から、従来「三」と読まれていた字は「元」であると判断せざるを得ませんでした。今回実見してわかったのですが、同木簡は漂白処理が施されており、写真よりも色が白く、そのため墨の痕跡が肉眼でもよく判別できました。もちろん、光学顕微鏡も持ち込みましたが、上記の点は肉眼でもはっきりと判読できました。これは大変恵まれた史料状況と言えるでしょう。その他の字も確認しましたが、「三」以外はほぼ『木簡研究』に載せられた釈文でも良いように思われました。断定はできませんが(表面の「何」とされた字は「向」とも見えました)。

今後、引き続き顕微鏡写真撮影などで更に綿密な調査を行う予定ですが、現時点では「元壬子年」と見なすべきであり、九州年号の白雉元年壬子(652)を示す貴重な木簡であると思われます。そういう意味で、本日は九州年号研究に画期的な前進を見た記念すべき一日であると言っても過言ではありません。

最後に、木簡調査を快諾していただいた兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所の皆様に心より感謝申し上げます。

<赤外線写真 木簡9番を切り出し表示> 撮影 大下隆司、切り出し 横田幸男

現状 JPG444KB 大きさ121mmX375mm

撮影日 2006年 4月21日

場所 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

・インターネットに簡易赤外線写真の撮り方がのっていたのでそれを参考にしました。 内容は下記です;

1). 使用カメラ:オリンパス・カメディアC2020Z

2). フィルター:富士フィルターIR76

(フィルターはシートなので、昔使っていたニコンのUVフィルターに貼り付けて使用)

3). シャッタースピード:6秒、絞り値:F-2.8

4). 距離:実測45cm 、カメラの距離計:手動で約35cmに設定。

・インターネットによると赤外線写真に適したデジカメは少なく、Olympus C-2000/C-2020とNikon 950が最適とのことで、偶然小生のもっていたのがOlympus C-2020でたいへんラッキーでした。

・前夜自宅で蛍光灯で試しで撮ったのですがそれほど鮮明でなかったのでうまくゆくかどうか心配だったのですが、埋蔵文化財調査事務所で準備してくれたライトが赤外線写真に効果的だったのか結構きれいにとれていました。

画像はクレジットを入れています。改変しないでください。

「元壬子年」木簡赤外線写真