和水町での講演会、盛況!

本日、熊本県玉名郡和水(なごみ)町で講演を行いました。当地の菊水史談会主催、和水町教育委員会後援によるもので、「『九州年号』の古代王朝」というテーマを発表しました。ゴールデンウィーク中にもかかわらず、100名以上の参加者で会場はほぼ満席でした。他府県からも参加されていたとのことで、今回発見された「納音(なっちん)」付き九州年号史料(石原家文書)への関心の深さがうかがわれました。

和水町の福原秀治町長も見えられ、町をあげての熱意が感じられました。和水町の人口は一万人ほどとのことでしたので、100名以上の参加者はかなりのも のでしょう。久留米地名研究会の古川さんや荒川恒光さんらも見えられ、ご協力していただきました。

わたしは昨日、当地に入ったのですが、希望していた江田船山古墳や横穴墓群の見学もできました。当地の考古学者、高木正文さんや前垣芳郎さん(菊水史談会事務局)のご案内により、大変勉強になり、多くの発見にも恵まれました。

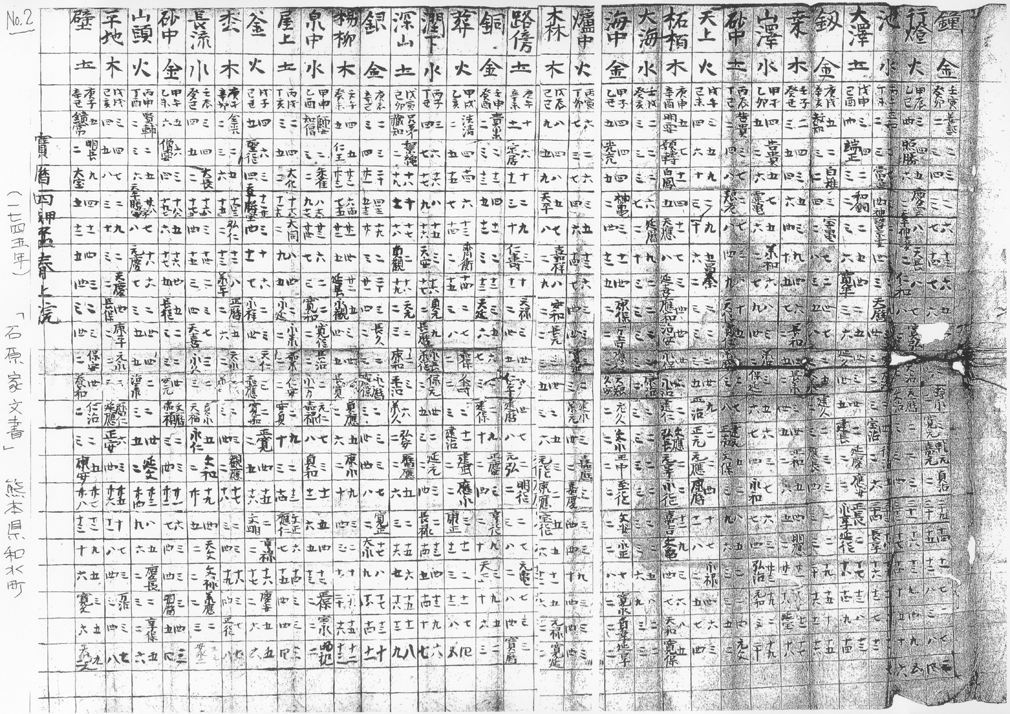

発見された「石原家文書」も二日間にわたり拝見させていただきました。主に寶暦年間から明治時代までの文書で、一部には大正時代のものもありました。当地の有力な庄屋だった石原家の文書らしく、出納帳や証文、渡し船関係の文書などが多数ありました。他方、神仏への起請文や願文、73年分の「伊勢暦」、そ して書簡や「恋文」のようなものも見えました。変わったところでは、「砲術入門」関連書簡もありました。未整理や未発見の文書が長持一杯にあるとの情報も あり、今後の調査が期待されます。それにしても、これだけの大量の文書が、よく保管されていたものだと驚きました。

私自身も発見の連続で、講演会でも報告させていただきました。前垣さんを始め、当地の関係者の皆様に御礼申し上げます。