古田先生登場

「桂米團治さんオフィシャルブログ」

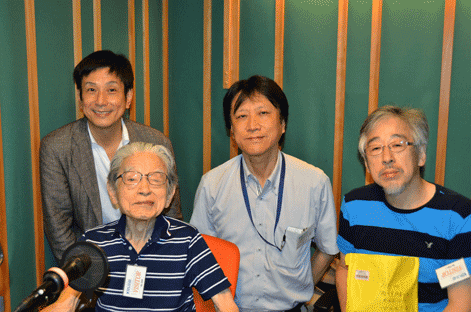

桂米團治さんのオフィシャルブログに古田先生や妻とわたしとの写真が掲載され、古田学説が見事な要約で紹介されています(9月9日付)。KBS京都放送のラジオ番組「本日、米團治日和」の収録時などの写真です。その要約があまりにも見事で、かなり古田先生の本を読み込んでおられ、正確に理解されておられることがうかがえます。大変ありがたいことです。転載し、紹介させていただきます。

「桂米團治さんオフィシャルブログ」より転載

2015.09.09 《古田武彦さん登場 @ KBS京都ラジオ》

http://www.yonedanji.jp/?p=16146

古田武彦さん──。知る人ぞ知る古代史学界の大家です。

「いわゆる“魏志倭人伝”には邪馬台国(邪馬臺国)とは書かれておらず、邪馬壱国(邪馬壹国)と記されているのです。原文を自分の都合で改竄してはいけません。そして、狗邪韓国から邪馬壱国までの道程を算数の考え方で足して行くと、邪馬壱国は必然的に現在の福岡県福岡市の博多あたりに比定されることになります」という独自の説を打ち立て、1971(昭和46)年に朝日新聞社から『「邪馬台国」はなかった』という本を出版(のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。たちまちミリオンセラーとなりました。

その後、1973(昭和48)年には、「大宝律令が発布される701年になって初めて大和朝廷が日本列島を支配することができたのであり、それまでは九州王朝が列島の代表であった」とする『失われた九州王朝』を発表(朝日新聞社刊。のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。

1975(昭和50)年には、「『古事記』『日本書紀』『万葉集』の記述には、九州王朝の歴史が大和朝廷の栄華として盗用されている部分が少なくない」とする『盗まれた神話』を発表(朝日新聞社刊、のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。

いずれも記録的な売り上げとなりました☆☆☆

実は、芸能界を引退された上岡龍太郎さんも、以前から古田学説を応援して来られた方のお一人。

「古田史学の会」という組織も生まれ、全国各地に支持者が広がっています。

が──、日本の歴史学会は古田武彦説を黙殺。この45年間、「どこの国の話なの?」といった素振りで、無視し続けて来たのです。

しかし、例えば、隋の煬帝に「日出づる処の天子より、日没する処の天子に書を致す。恙無きや」という親書を送った人物は、「天子」と記されていることから、厩戸王子(ウマヤドノオウジ)ではなく、ときの九州王朝の大王であった多利思比孤(タリシヒコ…古田説では多利思北孤=タリシホコ)であったと認めざるを得なくなり、歴史の教科書から「聖徳太子」という名前が消えつつある今日、ようやく古田学説に一条の光が射し込む時代がやってきたと言えるのかもしれません^^;

とは言え、古田武彦さんは大正15年生まれで、現在89歳。かなりのご高齢となられ、最近は外出の回数も減って来られたとのこと。なんとか私の番組にお越し頂けないものかなと思っていたところ──。

ひょんなことから、「古田史学の会」代表の古賀達也さんにお会いすることができたのです(^^)/

長年にわたり米朝ファンでいらした鋸屋佳代子さんのご紹介で、古賀さんご夫妻とスリーショットを撮る機会を得た私。

古賀達也さんのお口添えにより、先月、私がホストを勤めるKBS京都のラジオ番組「本日、米團治日和。」への古田武彦さんの出演が実現したという次第!

狭いスタジオで、二時間以上にわたり、古代史に纏わるさまざまな話を披露していただきました(^◇^;)

縄文時代…或いはそれ以前の巨石信仰の話、海流を見事に利用していた古代人の知恵、出雲王朝と九州王朝の関係、平安時代初期に編纂された勅撰史書「続日本紀」が今日まで残されたことの有難さ、歴史の真実を見極める時の心構えなどなど、話題は多岐に及び、私は感動の連続でした☆☆☆

老いてなお、純粋な心で隠された歴史の真実を探求し続けておられる古田先生の姿に、ただただ脱帽──。

古田武彦さんと古賀達也さんと私の熱き古代史談義は9日、16日、23日と、三週にわたってお届けします。

水曜日の午後5時半は、古代史好きはKBSから耳が離せません(((*゜▽゜*)))