水城築造年代の考古学エビデンス (1)

先日開催された八王子セミナー(注①)では、エビデンスを重視するという姿勢が従来以上に強調されました。他方、古代山城や水城の造営年代を「倭の五王」の頃(5世紀)とする見解が複数の方から発表されましたが、発掘調査報告書には造営年代が五世紀まで遡るという確かな考古学エビデンスは見えず、七世紀後半代とするものがほとんどであるとわたしは理解しています。セミナーでは説明時間が充分になかったこともあり、改めてそれらの考古学エビデンスを紹介します。

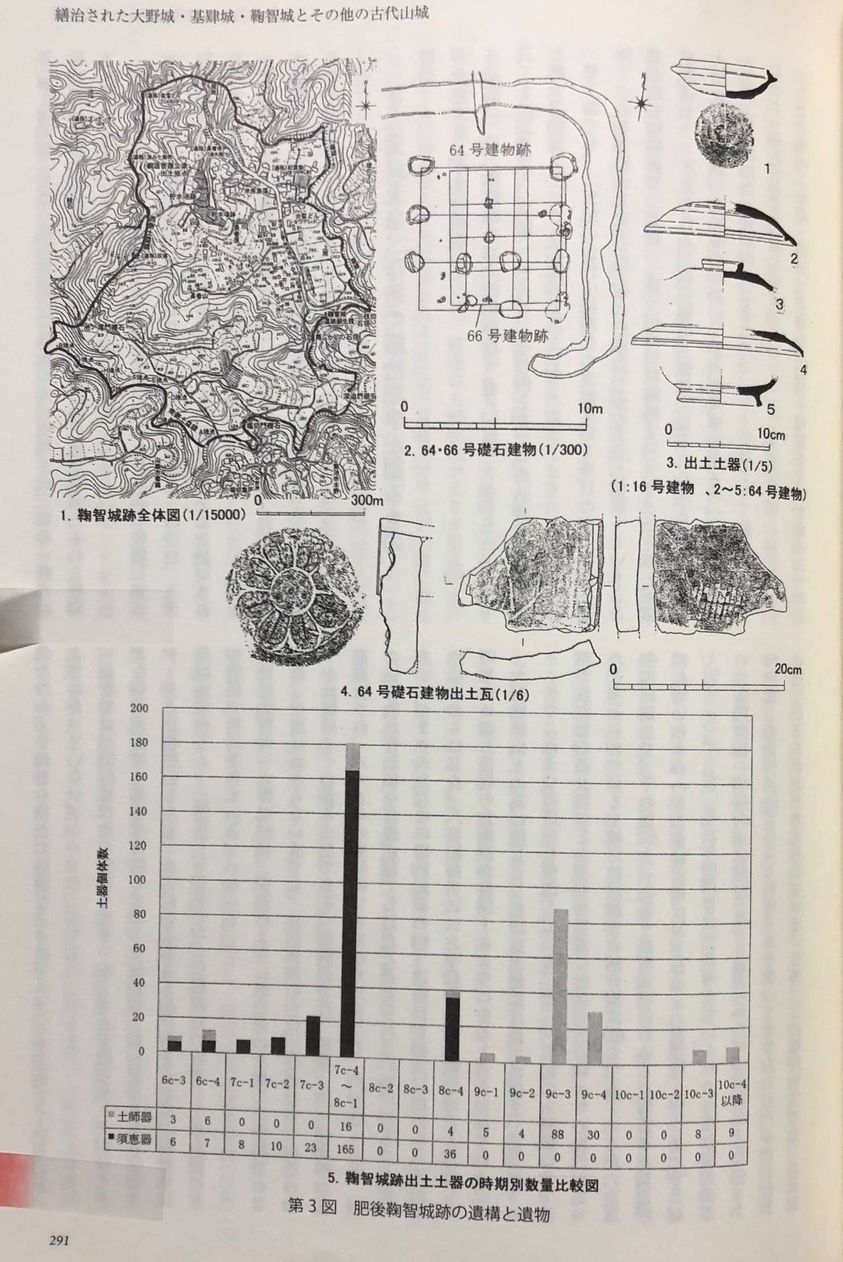

まず古代山城ですが、鞠智城は七世紀初頭(多利思北孤の時代)まで造営年代が遡る可能性があります。その考古学エビデンスは、出土した炭化米の炭素同位体比年代測定で、AD590~640年(6世紀後半~7世紀中葉)の値が出されています。このことは「洛中洛外日記」などで紹介してきたところです(注②)。

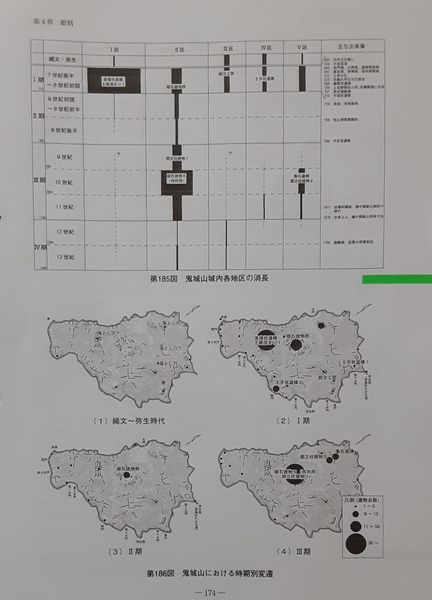

その他の古代山城の造営年代についても、たとえば鬼ノ城からの500余点の出土遺物は飛鳥Ⅳ~Ⅴ期(7世紀末~8世紀初頭)のものであり、古墳時代的な古い杯Hは出土していません。永納山城では城の東南隅の谷奥で築造当時の遺構面が発見され、7世紀末から8世紀初めの須恵器が出土しています。御所ヶ谷城からは7世紀第4四半期の須恵器長頸壺と8世紀前半の土師器(行橋市 2006年)、鹿毛馬城からは8世紀初めの須恵器水瓶などが出土しています。これらの出土事実も「洛中洛外日記」(注③)で紹介しました。仮に土器編年にぶれや誤りがあったとしても、5世紀まで200年も遡るとは考えられないのではないでしょうか。(つづく)

(注)

①古田武彦記念 古代史セミナー2021 ―「倭の五王」の時代― 。公益財団法人大学セミナーハウス主催、2021年11月13~14日。

②古賀達也「洛中洛外日記」1201話(2016/06/05)〝鞠智城出土炭化米のC14測定年代〟

古賀達也「鞠智城創建年代の再検討 ―六世紀末~七世紀初頭、多利思北孤造営説―」『多元』135号、2016年9月。

③古賀達也「洛中洛外日記」2609話(2021/11/05)〝古代山城発掘調査による造営年代〟

古賀達也「洛中洛外日記」2612話(2021/11/11)〝鬼ノ城、礎石建物造営尺の不思議〟

古賀達也「洛中洛外日記」2613話(2021/11/12)〝鬼ノ城、廃絶時期の真実〟

古賀達也「洛中洛外日記」2614話(2021/11/13)〝古代山城の廃絶と王朝交替〟