京都地名研究会誌『地名探究』20号の紹介

本年1月に入会させていただいた京都地名研究会の会誌『地名探究』20号が届きましたので紹介します。同研究会の講演会については「洛中洛外日記」(注①)で紹介しましたが、『地名探究』20号は同会創立20周年記念特別号とのことで、A4版246頁の立派な装丁です。もちろん掲載論文も多種多様で、興味深く拝読しました。

なかでも糸井通浩さんの論稿「『福知山』地名考 ―『国阿上人絵伝』の『福知山』をどうみる―」と「地名研究と枕詞 ―あるいは、地名『宇治』『木幡』考」は古田先生の言素論と共通するテーマも扱っており、すぐれた研究です。たとえば、糸井さんは「ち」について次のように解説されています。

〝「ちはやぶる(千早振る)」は、「ち」が霊力の意の語で「霊力のある、勢いの強い、勇猛な」を意味して、神や神に関わる言葉に掛かる枕詞としてよく知られているが(後略)〟「地名研究と枕詞 ―あるいは、地名『宇治』『木幡』考」、157頁

「ち」が神を表す古い言葉であることは古田先生から教えていただいたことですが、それと共通する見解で、わたしも「古層の神名」などで論じたことがあります(注②)。

言素論研究では文献史料の他に地名も有益な史料となりますので、地名研究は古代史研究とも密接に関わっています。この分野の知見を広めることができ、同研究会に入会してよかったと思います。なお、同会には他府県からも多くの方が入会されており、皆さんにもお勧めの研究会です。年会費は3,000円で、会誌(年刊)の他に会報『都藝泥布』(つぎふね。季刊)が発行されています。

(注)

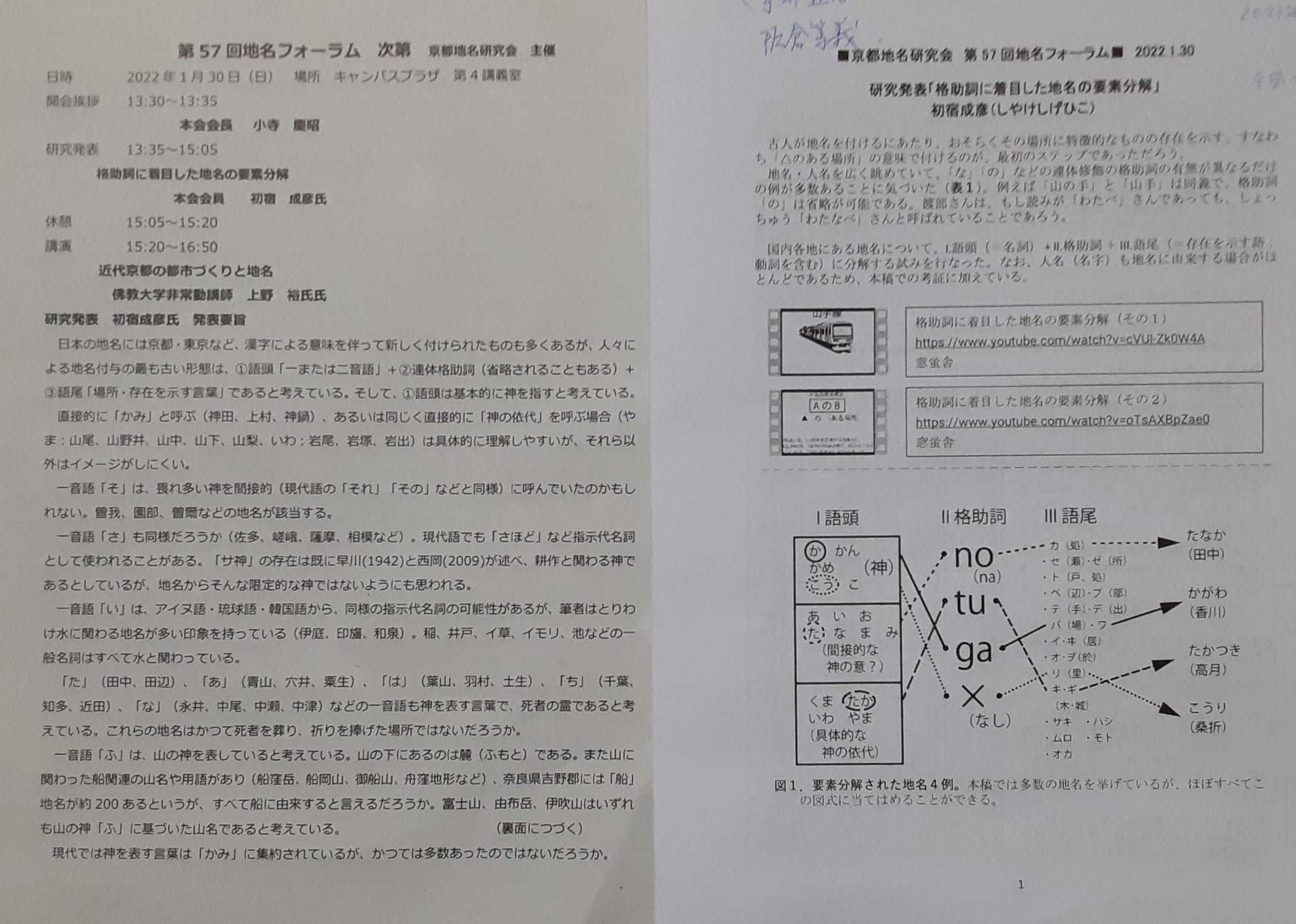

①古賀達也「洛中洛外日記」2670話(2022/01/30)〝格助詞に着目した言素論の新展開〟

同「洛中洛外日記」2673話(2022/02/02)〝言素論による富士山名考〟

②同「洛中洛外日記」40話(2005/10/29)〝古層の神名「ち」〟

同「古層の神名」『古田史学会報』71号、2005年。

同「洛中洛外日記」139話(2007/08/19)〝須知・和知・福知山〟

同「『言素論』研究のすすめ」『古田武彦は死なず』(『古代に真実を求めて』19集)古田史学の会編、明石書店、2016年。