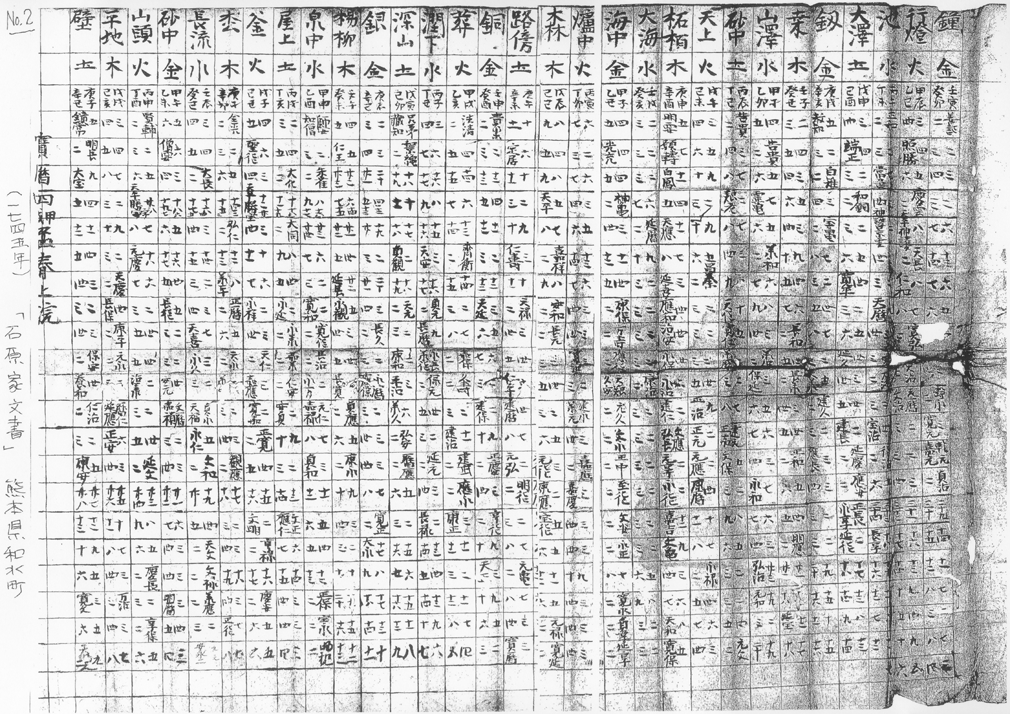

『五行大義』の「納音」

熊本県和水(なごみ)町で発見された「石原家文書」の「納音(なっちん)付き九州年号史 料」により、わたしは「納音」というものを知ったのですが、それがいつの時代にどこで成立したのかはわかりませんでした。インターネットや関連書籍の説明 では中国の唐代には成立していたようなのですが、出典などが不明で今一つ確信が持てませんでした。そのような中、服部静尚さん(古田史学の会・会員、八尾市)から隋代の書籍『五行大義』に「納音」に関する記述があることを教えていただきました。

『五行大義』巻第一に、次のような書き出しで「納音」についての説明が見えます。

「第四、納音の数を論ず

納音の数は、人の本命の属する所の音を謂(い)ふなり。」(以下略)

以下、「木火土金水」などと関連付けながら難渋な説明が続くのですが、たとえば「山頭火」などの「納音」の冒頭の二文字「山頭」とかについては記述がありません。従って、今日見るような「納音」とは趣が異なるようです。

明治書院のホームページにある説明によれば、『五行大義』5巻の編者は蕭吉で、「先秦時代から隋までの五行説を集め、組織的に整理、分類した書物。伝来の歴史は古く、『続日本紀』や日本国見在書目録にも載せられ、多くの鈔本が伝えられている。日本文学や平安貴族文化に多大な影響を与えたほか、陰陽道の教科書的存在にもなった。」とあります。

服部さんから教えていただいた『五行大義』を手がかりに、引き続き「納音」の調査を行っていきます。